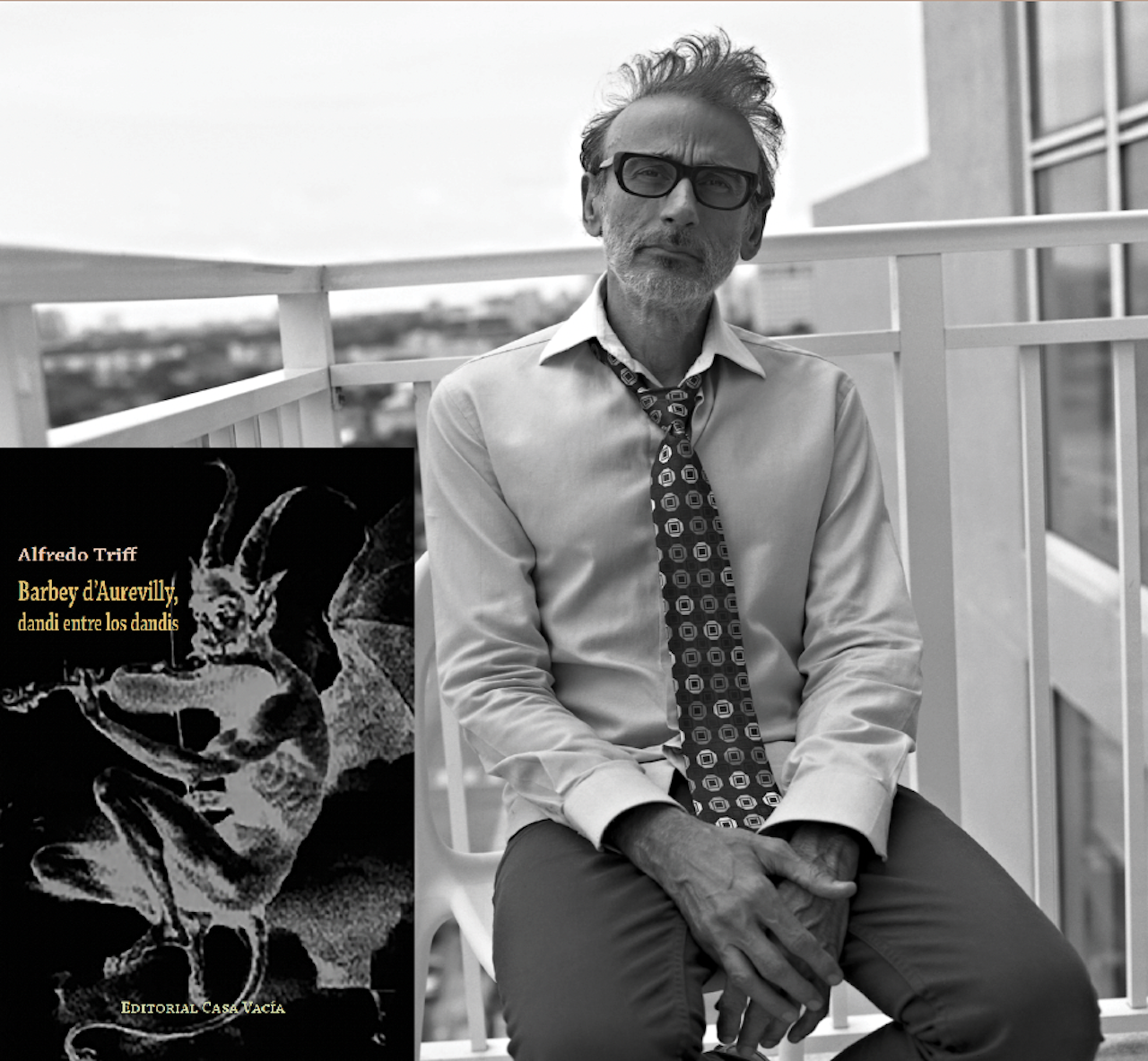

Con Barbey d’Aurevilly, dandi entre los dandis (Casa Vacía, 2024), Alfredo Triff firma un ensayo singular, a medio camino entre la crítica literaria y la dramaturgia, entre la exégesis y la performance. El libro se abre con una escena casi fúnebre, donde el cuerpo engalanado del viejo Barbey parece escenificar su mito final: morir como se ha vivido, vestido con el esplendor del exceso. Triff convoca al dandi normando desde una prosa vuelta mascarada… La segunda mitad del volumen —una pieza teatral poblada por dandis reales que discuten arte, estilo y filosofía en un salón del siglo XIX— desborda el marco académico para adentrarse en lo literario. Esta entrevista propone indagar en los gestos, decisiones y convicciones que animan esta obra irreverente, donde cada frase parece dictada no solo por la erudición, sino por una elegancia poco común.

El libro abre con una descripción casi forense del cadáver de Barbey d’Aurevilly… ¿Por qué iniciar con la decadencia del cuerpo en vez de con el esplendor del mito?

El cuerpo del dandi es su vestimenta. Dicho esto, la inevitable decadencia del cuerpo y el esplendor del mito devienen uno.

La prosa de Barbey d’Aurevilly, dandi entre los dandis no es la de un académico distante; es sentenciosa, irónica y por momentos barroca. Se podría decir que Alfredo Triff escribe “dándicamente”. ¿Fue una decisión consciente mimetizar el estilo del sujeto estudiado? ¿O es que el dandismo, para ser comprendido, exige una prosa que sea en sí misma una performance?

Hablando de maestros, prescindo del yo. La segunda pregunta: en vano luchar. Tratándose de Barbey, el mimetismo se hace ineludible. Imagino que escribir dándicamente es elevar la prosa a la escena —aún, siempre habrá demodés.

El libro se divide en dos partes muy distintas: un ensayo analítico y luego una pieza dramática, “Noche de dandis en el Salón de la Baronesa Almaury de Maistre”, donde los personajes históricos dialogan en un salón. ¿Qué te permite la ficción o el teatro, que la crítica quizá no alcanza? ¿Por qué resucitar a estas figuras en un diálogo en lugar de simplemente analizarlas?

La crítica es un género estéril por naturaleza. Solo basta comparar eventos literarios del patio: por cada diez dedicados a poetas, si acaso uno es dedicado a la crítica (y poco asistido). La importancia justa es decir: ninguna. Para el decadente es la realidad la que imita al arte. Luego, no hay nada más elocuente que presentar una noche de dandis passing time in idle tasteful dissipation —cito del parodista Max Beerbohm, dandi de cuna.

Trazas una línea clara entre el “dandi”, que vive su mito, y el “escritor dandista”, que hace de ese mito vida y escritura. ¿Es Barbey el punto de fusión perfecto? Y en la literatura contemporánea, ¿cree que aún existen estas figuras o solo nos queda la nostalgia por esa coherencia entre vida y obra?

Hay tres en el olimpo en este orden: Barbey, Wilde y Baudelaire (explicarlo llevaría un tiempo lerdo). Son cuatro excelencias que seguir: porte (coba, debonair), teatralidad, verbo (escrito y disertado) y gobierno de sí mismo. ¿Las figuras? Cada época las tiene, aunque no todas puedan ser discernidas justo a tiempo. Negarlo es ignorar la esencia misma de toda tradición, cuya permanencia lejos de oponerse al cambio, procede a través de una evolución inmutable e imperceptible.

La sección del diálogo está llena de detalles, desde el mobiliario —el biombo Louis XVI, la mesa Pierre Lapautre— hasta las pullas entre los contertulios. ¿Cómo fue el proceso de investigación para capturar no solo los hechos, sino las voces y el ambiente de ese salón? ¿Cuánta libertad se permitió Alfredo Triff para que la imaginación rellenara los huecos del registro histórico?

Lo concebí como un ejercicio original en diseño interior. Los 50 del siglo xix en Francia pasan por un período ecléctico entre “Nouveau” y orientalista: materiales lujosos, brocados para tapicerías y carpintería dorada. Aparece el bronce en detalles y las lámparas de araña de cristal de elegancia ostentosa. ¿Las voces del salón? Dandis célebres y amigos en la vida. El salón de la Baronesa de Meistre es teatro de alto voltaje y Barbey funge como supremo. La trama muy gala (política de la época incluida) gira alrededor del celebérrimo normando, pespunteando temas literarios del momento. Cada dandi asume su talante. Por ejemplo: el contraste entre los poetas Borel y Deschamps. El primero, bohemio, performativo y gótico a-la-Huysmans; el segundo, almidonado, bucólico, operático y shakesperiano. Borel (quien se autodenominaba lycantrope) fue director del periódico Le Satan (considerado pre vanguardia por surrealistas como Breton). Deschamps, alias “Le jeune moraliste”, buscaba reconocimiento en lo más depurado de lo establecido (Goethe admiraba su poesía). La tarea es “descifrar” esos estilos y darles vida en el salón. Efectivamente, un rellenar huecos, pero sin traicionar jamás el espíritu de la época.

El libro insiste en que el dandismo es un “despecho por lo común” y un acto de soberanía individual. En una época como la nuestra, tan volcada hacia lo colectivo y la corrección, ¿qué lugar le queda al dandi? ¿Es una figura reaccionaria o la forma más radical de la rebeldía?

El dandi es alérgico a la pedagogía. Convencer es un acto fallido. ¿La época? Es una digestión. La rebeldía consiste en hacer la guerra interna y ganarla para sí mismo.

Describes a Barbey como un “católico ardiente e impredecible” y dedicas una parte del diálogo a su “fijación con el diablo”, llegando a afirmar que “sin el diablo no habría romanticismo”. Esta coexistencia de dandismo y catolicismo parece una de las grandes paradojas del personaje. ¿Cómo se reconcilia la soberanía absoluta del yo, que es la base del dandi, con la sumisión que exige la fe? ¿Era el catolicismo de Barbey otra máscara, la más sublime y contradictoria de todas, o hay un vínculo secreto entre la liturgia de la Iglesia y la liturgia estético-personal del dandi?

Cuestión capciosa. Barbey debió haber indagado la apocatástasis, teoría herética del patrístico Origen de Alejandría (condenado, después de muerto, por el segundo concilio de Constantinopla). Tanto para el romántico como el decadente, la caída de Lucifer es el evento temprano universal más repleto de simbolismo. Añádase: entre Lucifer (ángel de luz) y Satanás, no hay más que un pecado. Es un hecho que Barbey le apuesta a la fe exaltada de Chateaubriand en Le Génie du Christianisme. ¿Por qué esa fe quasi mística del dandi? Es la mejor arma contra la tiranía de la razón —leamos di novo el Pascal de Pensées. ¿Por qué es la defensa del diablo tema predilecto del romántico y el decadente? El yo terco e iluso de Lucifer, justo antes de la caída, dista del genuino orgullo y deviene engreimiento. Y creerse ser lo que no se puede ser. ¿Es eso fe? ¡No, puro teatro! Volvamos al viejo Origen: ¿pudiera ser Satanás redimido de sus pecados en el Omega de los tiempos? Si sí, la mesa está servida. Si no, aún se puede ser católico por esa fe ardiente, radical y lúcida que acompaña al mártir divino por Vía Dolorosa.