Citario. Deriva del latín «citāre» (citar) más el sufijo «-ārium» (repositorio), similar a «bestiario». Neologismo del siglo XXI, surgió entre los eruditos hispanohablantes de Bookish & Co., con raíces en antologías antiguas y florilegios. «Citario» se relaciona con libros medievales de lugares comunes (como de Erasmo) y proto-ejemplos del XIX, como «Familiar Quotations». Este «Citario Dostoievski» celebra el natalicio 204 del escritor que reinventó la novela moderna desde una “crisis sostenida, un estado de emergencia metafísico”, al decir de George Steiner.

Dostoievski es creador de la novela polifónica. Llegó a formar un género novelesco fundamentalmente nuevo. Es por eso que su obra no llega a caber en ningún marco, no se somete a ninguno de los esquemas histórico-literarios de los que acostumbramos aplicar a los fenómenos de la novela europea. En sus obras aparece un héroe cuya voz está formada de la misma manera como se constituye la del autor en una novela de tipo común. El discurso del héroe acerca del mundo y de sí mismo es tan autónomo como un discurso autoral normal; la palabra del héroe no se subordina a la imagen objetual de su portador como una de sus características, aunque tampoco es portavoz del autor. Tiene una excepcional independencia en la estructura de la obra, parece sonar al lado de la palabra del autor y se relaciona de una manera especial con ésta y con las voces igualmente autónomas de otros héroes.

Mijaíl M. Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievski (Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México, 1986; traducción: Tatiana Bubnova)

◾️

Los autores rusos previos a la guerra no saben dar contorno a la existencia. No pueden —excluyendo a Tolstói— trazar un destino. Todo se les presenta desde el lado interno de la vivencia. Sin embargo, han descubierto la dinámica del acontecer para la novela, ese espacio de tensión cerrado por todos lados. Así, la novela rusa de la segunda mitad del siglo pasado, con Dostoievski como su representante más valedero, se creó un nuevo tipo de lector. Esto debe entenderse de la siguiente manera: cuando cierro una novela de Stendhal o Flaubert, una novela de Dickens o de Keller, siento como si saliera de una casa hacia el exterior. Por muy profundo que me hubiera sumergido en lo narrado, siempre sigo siendo yo mismo, sintiéndome determinado de muy diversas maneras y con distintas intensidades, pero siempre como dentro de las proporciones del espacio que ocupo, es decir sin que mi sustancia se transforme y sin perder el control de la conciencia. En cambio cuando termino un libro de Dostoievski, primero tengo que regresar a mí mismo, restablecerme. Debo orientarme, como al despertar, tras haberme percibido vagamente durante la lectura, como durante un sueño. Pues Dostoievski entrega mi conciencia maniatada al horroroso laboratorio de su fantasía, exponiéndola a sucesos, visiones y voces que me son ajenas y en donde se diluye. Hasta el más nimio de sus personajes está abandonado a su suerte, fue entregado a ella con las manos atadas. Este procedimiento, en sí no carente de problemas, se ve certificado por la dimensión de la tentativa que realiza el autor en el ámbito de la experiencia religiosa y moral.

Walter Benjamin, «Leer a Dostoievski» (La tarea del crítico, Editorial Hueders, Santiago de Chile, 2017; traducción: Ariel Magnus)

◾️

Como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoievski marca una fecha memorable de nuestra vida. Suele corresponder a la adolescencia, la madurez busca y descubre a escritores serenos. En 1915, en Ginebra, leí con avidez Crimen y castigo, en la muy legible versión inglesa de Constance Garnett. Esa novela cuyos héroes son un asesino y una ramera me pareció no menos terrible que la guerra que nos cercaba. Busqué una biografía del autor. Hijo de un cirujano militar que murió asesinado, Dostoievski (1821-1881) conoció la pobreza, la enfermedad, la cárcel, el destierro, el asiduo ejercicio de las letras, los viajes, la pasión del juego y, ya en el término de sus días, la fama. Profesó el culto de Balzac. Envuelto en una vaga conspiración, fue condenado a muerte. Casi al pie del patíbulo, donde habían sido ejecutados sus compañeros, la sentencia fue conmutada, pero Dostoievski cumplió en Siberia cuatro años de trabajos forzados, que nunca olvidaría.

Estudió y expuso las utopías de Fourier, Owen y Saint-Simon. Fue socialista y paneslavista. Yo había imaginado que Dostoievski era una suerte de gran Dios insondable, capaz de comprender y justificar a todos los seres. Me asombró que hubiera descendido alguna vez a la mera política, que discrimina y que condena.

Leer un libro de Dostoievski es penetrar en una gran ciudad, que ignoramos, o en la sombra de una batalla. Crimen y castigo me había revelado, entre otras cosas, un mundo ajeno a mí. Inicié la lectura de Los demonios y algo muy extraño ocurrió. Sentí que había regresado a la patria. La estepa de la obra era una magnificación de la Pampa. Varvara Petrovna y Stepan Trofimovich Verjovenski eran, pese a sus incómodos nombres, viejos argentinos irresponsables. El libro empieza con alegría, como si el narrador no supiera el trágico fin.

En el prefacio de una antología de la literatura rusa Vladimir Nabokov declaró que no había encontrado una sola página de Dostoievski digna de ser incluida. Esto quiere decir que Dostoievski no debe ser juzgado por cada página sino por la suma de páginas que componen el libro.

Jorge Luis Borges, «Fiodor Dostoievski. Los demonios» (Misceláneas, Penguin Random House – DeBolsillo, Barcelona, 2011)

◾️

El «único” estaba en la biblioteca del joven Dostoievski. Y el libro también circulaba entre los Petrachevski, aquel grupo perversamente cándido de subversivos que se disolvería ante los fusiles apuntados por los oficiales de Nicolás I, antes de dispersarse en las «casas de los muertos». Pero en la relación Dostoievski-Stirner encontramos algo mucho más grave que una coordinación de ideas: el monstrum antropológico presentado por Stirner seguirá viviendo en las novelas de Dostoievski. El “único” introduce en la psicología un reactivo violento, algo que provoca la distancia con todo lo que se ofrece como Ley: en primer lugar la identidad, el sistema de las equivalencias, y así sucesivamente todo, hasta las funciones, las conveniencias de clase, los sentimientos establecidos. Con Dostoievski un desorden semejante de todo lo humano, el aliento del arbitrio, una perturbación fluctuante entre los caracteres, una imposibilidad de trazar perfiles definidos, irrumpen en la novela. La psique en forma de nube se evade de cualquier rendija y envuelve la ciudad. Ese ser que Stirner denomina el único es, en primer lugar, una cavidad informe: Dostoievski evoca de esa cavidad unos rostros pululantes, el hombre del subterráneo, que en su justo anonimato les engloba en cierto modo a todos, pero también Raskólnikov, Kirilov, Iván.

Dostoievski habita el subterráneo de la misma manera que Zarathustra su caverna en la montaña, pero no albergará a los «hombres superiores». Espera en cambio al «Unmensch” de Stirner…

Roberto Calasso, Las ruinas de Kasch (Editorial Anagrama, Barcelona, 1989; traducción: Joaquín Jordá)

◾️

Otro día, si creemos el relato de Sonia, habló a las jóvenes hermanas de su primer ataque epiléptico. Acababa de salir de la cárcel y vivía confinado en Siberia, cuando recibió la visita de un viejo amigo. Aunque era la víspera de la Pascua, la alegría de encontrarse les hizo olvidarse de la fiesta religiosa más importante del año. Pasaron toda la noche hablando, incansables, sin preocuparse de la hora, emborrachándose con sus propias palabras. El amigo de Dostoievski era ateo. Dostoievski era creyente (o, más bien, trataba con toda su voluntad y desesperación de serlo). «¡Dios existe, Dios existe!», gritó en el colmo de la exaltación. En el mismo instante las campanas de la iglesia vecina comenzaron a repicar, haciendo vibrar el aire opaco de la noche. «Sentí que el cielo descendía sobre la tierra y me tragaba —les decía Dostoievski a las chicas silenciosas y atentas—. Fue como si me encontrase en presencia de Dios; se me metió hasta en los más profundos resquicios del alma. Dios existe, grité una vez más, y después ya no recuerdo más… Vosotras, vosotras que estáis bien —prosiguió alzando la voz—, no sabéis qué es la felicidad, esa felicidad que invade al epiléptico un instante antes de la crisis. No sabría decir si dura unos segundos, horas o meses, pero creedme, no la cambiaría por todas las alegrías del mundo.» Dostoievski dijo estas últimas palabras bajando la voz, hasta volver al susurro apasionado y roto. Las dos jóvenes estaban hipnotizadas y encantadas. Él las atraía y las rechazaba, las espantaba y las seducía, y sembraba en sus corazones una inquietud dolorosa.

Pietro Citati, «Dickens y Dostoievski» (El mal absoluto. En el corazón de la novela del siglo XIX, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2006: traducción: Pilar González)

◾️

Dostoievski eran un gran devorador de periódicos. La génesis de varias de sus novelas se encuentra en las noticias sobre crímenes, que él consideraba como síntomas reveladores de las enfermedades de la época. Cuando, después de escribir Crimen y castigo, se enteró por los periódicos de que se habían producido asesinatos semejantes a los que Raskolnikov comete en la novela se puso eufórico por que la vida imitase al arte, ya que eso demostraba que lo que él llamaba el «realismo fantástico» de sus novelas le aproximaba más a las corrientes profundas de la vida rusa que a la verosimilitud de los realistas programáticos.

Su método de composición —en la medida en que puede llamarse método a su modus operandi—, era reunir y desarrollar una multitud de tramas y líneas narrativas mientras esperaba al relámpago transformador de la inspiración para que le indicase cuál de ellos merecía la pena seguir y cuáles podían combinarse entre sí. En cuanto del magma de posibilidades surgía un personaje viable que realizaba una acción que cristalizaba en su entorno lo llamaba «una encarnación». Una vez creados el personaje principal y la línea argumental, los detalles de la situación, tanto del personaje como de la acción, los creaba con rapidez y seguridad a medida que avanzaba.

J.M. Coetzee, «Dostoievski. Los años milagrosos» (Costas extrañas. Ensayos 1986-1999, Random House Mondadori – Debate, 2004; traducción: Pedro Tena)

◾️

Lo que Starobinski dijo de Rousseau —que “escribía para vivir en el texto lo que no podía vivirse en la vida”— se aplica de modo revelador a Dostoievski. Por eso, en la novela rusa lo trivial se vuelve símbolo, y lo grotesco deviene juicio. Esta combustión ética se manifiesta en el Rodion Raskolnikov de Crimen y castigo. Más que un simple acto delictivo, su crimen encarna la puesta en práctica de una teoría filosófica personal, un experimento para determinar si él pertenece a la categoría de los “hombres extraordinarios”. Su confesión a Sonia es la de un teólogo de su propia soberbia (…)

Así, el de Raskolnikov es un drama metafísico. Él es su propio sistema moral en crisis, una “teología portátil” que colapsa ante la situación de su alma. Mientras Tolstói legisla, Dostoievski advierte; de ahí que, para Steiner, la escritura del autor de Memorias del subsuelo sea “crisis sostenida, un estado de emergencia metafísico”.

Pablo de Cuba Soria, «Rusia o la novela como destino» (Bookish & Company, https://www.bookishandcompany.com/rusia-o-la-novela-como-destino/)

◾️

Nechaev fue arrestado en Suiza cuando la novela de Dostoievski [Los demonios] salía a la luz y durante su década como prisionero, el terrorista logró seducir a los soldados que lo custodiaban, quienes estuvieron a punto de facilitar su fuga. Pero el 13 de marzo de 1881 el zar Alejandro II fue asesinado por los terroristas y ese éxito privó a Nechaev de su liberación. Dostoievski había muerto un mes antes.

Dostoievski, cuando ocurrió el asesinato de Ivanov en 1869, ya había comenzado la escritura de Los demonios, su gran novela sobre el nihilismo, otro ajuste de cuentas. Con ese libro, Dostoievski hacía explícita su ruptura con el liberalismo de su propia generación, que al dar la espalda a la Rusia del trono y del altar, había engendrado a la joven generación terrorista. Los demonios era la respuesta a Padres e hijos (1862), la novela de Turguéniev cuya ambigüedad permitía que fuese utilizada a favor o en contra del nihilismo, el fenómeno que había bautizado. Joseph Frank, tras leer con su habitual minucia la prensa de la época, afirma que los terroristas dostoievskianos se parecen demasiado a las personalidades radicales que los inspiraron como para seguir asegurando que eran, tan sólo, una caricatura.

J.M. Coetzee dedicó una novela (El maestro de Petersburgo, 1994) a la relación imaginaria entre Dostoievski y Nechaev. En la ficción de Coetzee, Ivanov, el estudiante asesinado sería el hijo adoptivo de Dostoievski, quien viaja clandestinamente a San Petersburgo para indagar su muerte y acabar topándose con el demiurgo Nechaev, quien pretenderá ponerlo al servicio de la causa. La parábola de Coetzee ilustra con genio lo que Dostoievski se jugaba al escribir Los demonios, un panfleto político transformado en una profecía sobre el destino de Rusia y del alma revolucionaria durante el siglo XX.

Christopher Domínguez Michael, «¿Los hijos de los demonios?» (El XIX en el XXI, Editorial Sexto Piso, México, 2010)

◾️

Aunque uno no calificaría al autor de Crimen y castigo, Los hermanos Karamázov y El idiota de escritor cómico, en Los demonios, la que tal vez sea la más oscura de sus novelas, impregnada de asesinatos, suicidios y locura, conspiraciones políticas y una inocencia echada a perder, Fiódor Dostoievski encontró lugar para hacer un retrato mordazmente cómico de Turguéniev, ofrecer una deliciosa parodia del Romanticismo alemán e incluso echar un rápido vistazo a la muerte de un estadounidense que había donado sus huesos a la ciencia y «su piel para que hicieran con ella un tambor, a fin de que el himno nacional estadounidense pudiera aporrearse en él noche y día». En cada oportunidad que se presenta, el humor da la medida de la falta de armonía, la incongruencia y el absurdo que marcan la intrusión de lo irracional en las turbulentas actividades humanas.

(…)

Rebasada ya la mediana edad, carcomido por la enfermedad, la pobreza y las deudas y separado de su patria, donde habían quedado su juventud radical, sus años de cárcel y Siberia, se estableció en Dresde para escribir esta novela que critica con dureza esa visión juvenil de una utopía socialista y el ruinoso desorden y el culto al nihilismo que la siguieron.

Aunque es muy común que la radicalidad de la juventud dé paso al conservadurismo con los años, no hay nada común en la conversión de Dostoievski. La vivió con tanta pasión como la fiebre del juego que dominó su vida, una vida que ahora le parecía insoportable por hallarse a merced de un universo desordenado, un desorden que amenazaba los mismos cimientos de una Rusia asentada sobre los absolutos de la Iglesia Ortodoxa y la mano de un Dios inescrutable en el que buscó refugio.

William Gaddis, «Homenajes: Dostoievski» (La carrera por el segundo lugar. Ensayos y textos de ocasión, Editorial Sexto Piso, México, 2017; traducción: Mariano Peyrou)

◾️

Con un genio en el que la caridad cristiana se entrelazaba con la más turbia experiencia del nihilismo moderno, Dostoievski mostró cuán trágica y al tiempo ridículamente banal es la seducción transgresora, que invita a infringir la ley moral en nombre del insondable y fangoso fluir de la vida; sus héroes, como Raskólnikov o cada uno de nosotros, son grandes en el sufrimiento y a la postre en la protervia que induce a dejarse deslumbrar por la bazofia del mal, interpretando al pie de la letra los primeros libros que se ponen a tiro, devorados apresuradamente y mal digeridos. Tal vez sólo Dante haya logrado en igual medida hacer hablar a sus personajes desde el interior de sus dramas, sin arrollarlos con el decálogo de valores en que creía firmemente. Dostievski no impone ni siquiera a sus figuras más abyectas, a la voz de su desgarrada depravación, el Evangelio; es más, es precisamente éste el que le intima a escuchar, sin censuras, las expresiones más disonantes del corazón humano. En esa Divina comedia moderna que es su narrativa, los cercos dantescos se han transformado en las escaleras y los pasillos oscuros de los barrios populares de la metrópoli, el paisaje más verdadero de nuestra poesía, nuestro teatro del mundo.

Claudio Magris, «En el rellano de Raskólnikov» (El infinito viajar, Editorial Anagrama, Barcelona, 2008; traducción: Pilar García Colmenarejo)

◾️

Apuntes de invierno es leído por los críticos occidentales como un texto vigente en nuestros días. La crítica sueca Björling habla del preconcepto inicial de Dostoievski respecto a Europa: el protagonista de Apuntes de invierno sale de viaje después de haber experimentado un «radical desencanto con la civilización europea». «La reacción de Dostoievski contra la modernidad europeo-occidental es penetrante, pertenece más al futuro que al pasado».

El lector europeo toma a Dostoievski como a un lúcido pensador, y a sus Apuntes de invierno como una obra visionaria cuyos planteamientos se han visto confirmados en la historia occidental del siglo XX y principios del XXI. Los críticos centran su atención en el análisis de la cultura occidental en los capítulos «Baal» y «Ensayo sobre el burgués». Despierta singular interés el pasaje de este último donde se formula la idea de fraternidad.

Nadiezhda Mijnoviets, «Apuntes de invierno sobre impresiones de verano: la mirada occidental» (Epílogo a Fiódor Dostoievski: Apuntes de invierno sobre impresiones de verano, Hermida Editores, Madrid, 2017; traducción: Alejandro Ariel González)

◾️

Mi posición con respecto a Dostoyevski es curiosa y difícil. En todos mis cursos abordo la literatura desde el único punto de vista en que la literatura me interesa, esto es, el punto de vista del arte perdurable y el genio individual. Desde ese punto de vista, Dostoyevski no es un gran escritor, sino un escritor bastante mediocre; con destellos de excelente humor, separados, desgraciadamente, por desiertos de vulgaridad literaria. En Crimen y castigo, Raskólnikov, no se sabe por qué, asesina a una anciana prestamista y su hermana. La justicia, en forma de comisario de policía inexorable, le va cercando lentamente hasta conducirle al final a una confesión pública, y a través del amor de una noble prostituta se ve llevado a una regeneración espiritual que no parecía tan increíblemente banal en 1866, cuando se escribió el libro, como en nuestros tiempos, en que los lectores experimentados tienden a acoger a las prostitutas nobles con cierto cinismo. Mi dificultad, sin embargo, está en que no todos los lectores a quienes me dirijo en ésta u otras clases son experimentados.

Por lo menos en su tercera parte, me atrevería a decir, no saben distinguir entre literatura auténtica y pseudoliteratura, y para estos lectores Dostoyevski puede parecer más importante y más artístico que esas estupideces que son nuestras novelas históricas americanas o cosas tituladas De aquí a la eternidad y demás majaderías.

Vladimir Nabokov, Curso de literatura rusa (Ediciones B, Barcelona, 1997; traducción: María L. Balseiro)

◾️

A los intelectuales rusos siempre les ha intrigado la enorme popularidad de Dostoievski en Occidente y no dejan de señalar que las traducciones inglesas y francesas eliminan la vulgaridad de su prosa de folletín y disimulan sus defectos. Además, los grandes acontecimientos que obsesionaban a sus personajes ya no están de actualidad. Más que resolverlos, el tiempo ha disuelto los dilemas morales de Iván Karamazov. La piedad de Alyosha representa un aspecto particular de una cultura que ha dejado de existir, como la de los hechiceros sioux. Además, las almas atormentadas que aparecen en las novelas de Dostoievski hablan sin cesar sobre cosas que los adultos han aprendido a no mencionar. Cuando alcanza semejante grado de volubilidad, la tragedia deja de ser impresionante, y al final deja incluso de ser creíble.

(…)

Dostoievski fue el primer gran novelista que convirtió la incorregible inmadurez de sus personajes en virtud literaria. También es cierto que carece de estilo en el sentido en que Flaubert empleaba esa palabra, y que sus narraciones se inspiraron en modelos dudosos por los que sentía una inmensa admiración, por ejemplo, Dickens y Eugène Sue.

Kenneth Rexroth, Cita con los clásicos (Pepitas de calabaza, Logroño, 2014; traducción: Federico Corriente)

◾️

Los procedimientos empleados por Dostoievski para traducir esos movimientos subyacentes son procedimientos de primitivo. Si hubiera vivido en nuestra época, los delicados instrumentos de investigación de que disponen las técnicas modernas le hubiesen permitido, sin duda, captar esos movimientos en su origen y evitar todas esas inverosímiles contorsiones. Pero sirviéndose de nuestras técnicas tal vez hubiera perdido más que ganado. Le hubiesen dado más realismo y mayor minuciosidad, pero hubiera perdido la originalidad y la osadía ingenua del gesto, y cedido un poco su poder poético de evocación y su trágica fuerza.

Y, digámoslo de una vez, lo que revelan esos sobresaltos, esos caracoleos y piruetas, esos presentimientos y confesiones, no tienen absolutamente nada que ver con la engañosa y abstracta exposición de motivos en que desembocan hoy nuestros procedimientos de análisis. Esos movimientos subyacentes, ese torbellino incesante, semejante al movimiento de los átomos, que cada mueca pone al descubierto, no son en sí otra cosa que acción, y por su delicadeza, su complejidad y su naturaleza «subterránea» —para emplear una palabra favorita de Dostoievski— no difieren de las grandes acciones de primer plano que nos muestran una novela de Dos Passos o un filme.

Nathalie Sarraute, «De Dostoievski a Kafka» (Apéndice a Tropismos, Instituto del Libro, Colección Cocuyo, La Habana, 1970; traducción: Juan José Saer)

◾️

Si se ama a Dostoievski, ¿qué se puede hacer —qué puede hacer un judío— si se sabe que detestaba a los judíos? ¿Cómo explicar el feroz antisemitismo de «un hombre tan sensible a los sufrimientos humanos en sus novelas, el defensor fervoroso de los humillados y ofendidos»? ¿Y cómo entender «esta atracción especial que Dostoievski parece sentir por los judíos»?

El más penetrante de los primeros admiradores judíos de Dostoievski es Leonid Grossman (1888-1965), encabeza una lista larga de aquellas figuras que cita Tsipkin. Grossman es una fuente importante para que Tsipkin vuelva a imaginar la vida de Dostoeivski, y uno de los libros que menciona al principio de Verano en Baden-Baden es producto de las eruditas labores de Grossman. Él fue quien editó la primera antología de las Reminiscencias de Anna Dostoievski, publicadas en 1925, siete años después de la muerte de esta. Tsipkin especula que la ausencia de «insignificantes y detestables judíos» y otras frases esperables en las memorias de la viuda de Dostoievski podría explicarse por el hecho de que las escribiera, en los albores de la revolución, después de haber conocido a Grossman.

Susan Sontag, «Por amor a Dostoievski» (Al mismo tiempo. Ensayos y conferencias, Penguin Random House – DeBolsillo, Barcelona, 2007; traducción: Aurelio Major)

◾️

Tolstói hizo a Gorki el raro comentario de que «había algo de judío» en la sangre de Dostoievski. Invocando una de las imágenes de un mundo dividido propuesta por san Jerónimo, era como si Atenas (la ciudad de la razón, del escepticismo y de la complacencia en el libre juego de las energías seculares) se hubiese enfrentado a la trascendente escatología de Jerusalén.

La actitud de Dostoievski hacia Tolstói era equívoca y extremadamente compleja. Reconoció en Diario de un escritor que «el conde Liev Tolstói, indiscutiblemente, es el escritor más querido entre el público ruso de todo tipo». Aseguraba a sus lectores que Ana Karénina, cuya política desaprobaba agriamente, era una obra maestra fuera del alcance de la literatura europea occidental. Pero sufría una constante irritación al pensar en las circunstancias privilegiadas en que trabajaba Tolstói. Ya al principio de su carrera, cuando regresó de Semipalátinsk, Dostoievski creía que la tarifa que Tolstói cobraba a los periódicos literarios era excesiva. Escribiendo a su sobrina en agosto de 1870, exclamó:

¿Sabes que me doy cuenta absolutamente de que si hubiese podido dedicar dos o tres años a este libro —como pueden hacerlo Turguéniev, Goncharov y Tolstói—, habría producido una obra de la que los hombres hablarían aun dentro de cien años?

El tiempo libre y la riqueza que a juicio de Dostoievski hacían posible la obra de Tolstói, también le parecían la causa de su tono y carácter particulares. Se refería a las novelas de Tolstói como «literatura de terrateniente», y en una carta a Strajov, en mayo de 1871, declaraba:

esta clase de literatura ha dicho todo lo que tenía que decir (particularmente en el caso de Tolstói). Ha dicho su última palabra y está exenta de más obligación.

George Steiner, Tolstoi o Dostoievski (Ediciones Siruela, Colección Biblioteca de Ensayo, Madrid, 2002; traducción: Agustí Bartra)

◾️

Que Dostoievski fue un humorista —y un humorista de notable y original alcance— no ha sido lo suficientemente enfatizado por los críticos.

Tal vez esto pueda explicarlo en parte el hecho de que su obra más famosa y ampliamente leída, Crimen y castigo, viene a contener menos de esa cualidad particular que cualquier otro de sus libros. Pero concluir a partir de una lectura somera de Crimen y castigo que Dostoievski no tuvo sentido del humor sería tan falaz como suponer que Shakespeare tampoco lo tuvo debido a que escribió Otelo. En efecto, tal como un lector perspicaz, no familiarizado con el resto de Shakespeare, podría inferir por la enorme amplitud y la visión de Otelo la posibilidad de las comedias tempranas, así la sorprendente simpatía psicológica de Crimen y castigo casi sugiere una fase de trabajo similar en Dostoievski. Y, en rigor, aquel trabajo existe. El grupo de novelas (…) del cual El sueño de un hombre ridículo, El eterno marido y La mujer de otro hombre y su marido debajo de la cama son ejemplos típicos, permite ver a Dostoievski bajo un ánimo de alegría salvaje, a veces sumergiéndose en la farsa absoluta, pero con mayor frecuencia reminiscente al Molière de El médico a palos y Georges Dandin, en la elaborada concentración de sus absurdidades, en la brillantez de su sátira y en su curiosa combinación de bufonería y sentido común.

Lytton Strachey, «Un humorista ruso» (Perfiles críticos, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2012; traducción: Juan Manuel Vial)

◾️

Como Balzac, cuando escribía novelas, el «reaccionario» Dostoievski dejaba de serlo y se volvía alguien muy distinto; no precisamente un progresista, pero sí un enloquecido libertario, alguien que exploraba la intimidad humana con una audacia sin límites, escarbando en las profundidades de la mente o del alma (para designar de alguna manera aquello que sólo mucho después Freud llamaría el subconsciente) las raíces de la crueldad y la violencia humanas. En Los demonios se advierte de manera clarísima esta extraordinaria transformación. No hay duda que Sergéi Necháiev es el modelo que sirvió a Dostoievski para construir al personaje de Stépan Trofímovich Verjovenski, un ideólogo más o menos estúpido que para salvar a la humanidad está dispuesto primero a desaparecerla con crímenes, incendios y atrocidades diversas

Mario Vargas Llosa, «Herederos de Necháiev» (El fuego de la imaginación. Libros, escenarios, pantallas y museos. Obra periodística I, Penguin Random House – Alfaguara, 2022)

◾️

Dostoievski es el único —ni siquiera Brooks y su The Pilgrimage of Henry James pueden equiparársele— que ha estudiado con tanta profundidad la complicada posición del artista o del intelectual que da la espalda a un país provinciano con el que no puede establecer ningún tipo de contacto. En muchos aspectos se establece una analogía sorprendente entre la situación de Rusia respecto a la Europa occidental y la situación de Estados Unidos; y resulta especialmente interesante para los norteamericanos ver cómo Dostoievski plantea esta cuestión.

Dostoievski recomendaba a los rusos ilustrados que limpiaran sus mentes todo lo que pudieran de ideas preconcebidas procedentes del extranjero y, tras un examen realista y de primera mano de su país y sus instituciones, trataran de comprender el carácter y el pensamiento rusos. Ahora bien, las condiciones de vida en Rusia son, y eran, muy distintas de las nuestras; sin embargo tienen algo en común: ambas son radicalmente diferentes de las de la Europa occidental. De igual modo que los rusos de la época de Dostoievski, estamos acostumbrados a mirar a Europa para obtener ideas; y las ideas con las que nos han abastecido son, como en la Rusia de Dostoievski, inapropiadas para nuestras necesidades. Este ha sido el eterno problema de Estados Unidos, esto es, el de adaptar la cultura europea a las condiciones alienantes de la vida norteamericana y, de manera simultánea, cultivar nuestra propia cultura a partir de los recursos propiamente norteamericanos.

Edmund Wilson, «Dostoievski en el extranjero» (Obra selecta, Random House Mondadori – Lumen, Barcelona, 2008; traducción: Laia Quílez)

◾️

A decir verdad, los grandes novelistas rara vez se paran a mitad, o al comienzo, de sus grandes escenas, para escribir nada que pueda uno recortar con unas tijeras o circundar con una línea de tinta roja. El más grande de todos los novelistas —Dostoievski— siempre escribe mal, al menos según dicen los conocedores de la lengua rusa. Turguénev, el menor de la gran trinidad rusa, escribe siempre con exquisitez, nos dicen. Nadie podrá negar que Dostoievski podría haber sido un novelista aún mayor si hubiera escrito además con belleza. Pero la tarea del novelista carga tales fardos sobre cada uno de los nervios, músculos y fibras, que exigirle además una prosa cargada de belleza, a la vista de las limitaciones del ser humano, equivaldría a exigir aquello que solo puede darse a costa de un alto sacrificio.

Virginia Woolf, «La prosa en lengua inglesa» (Horas en una biblioteca, Editorial Planeta – Seix Barral, Barcelona, 2017; traducción: Miguel Martínez-Lage)

———————————

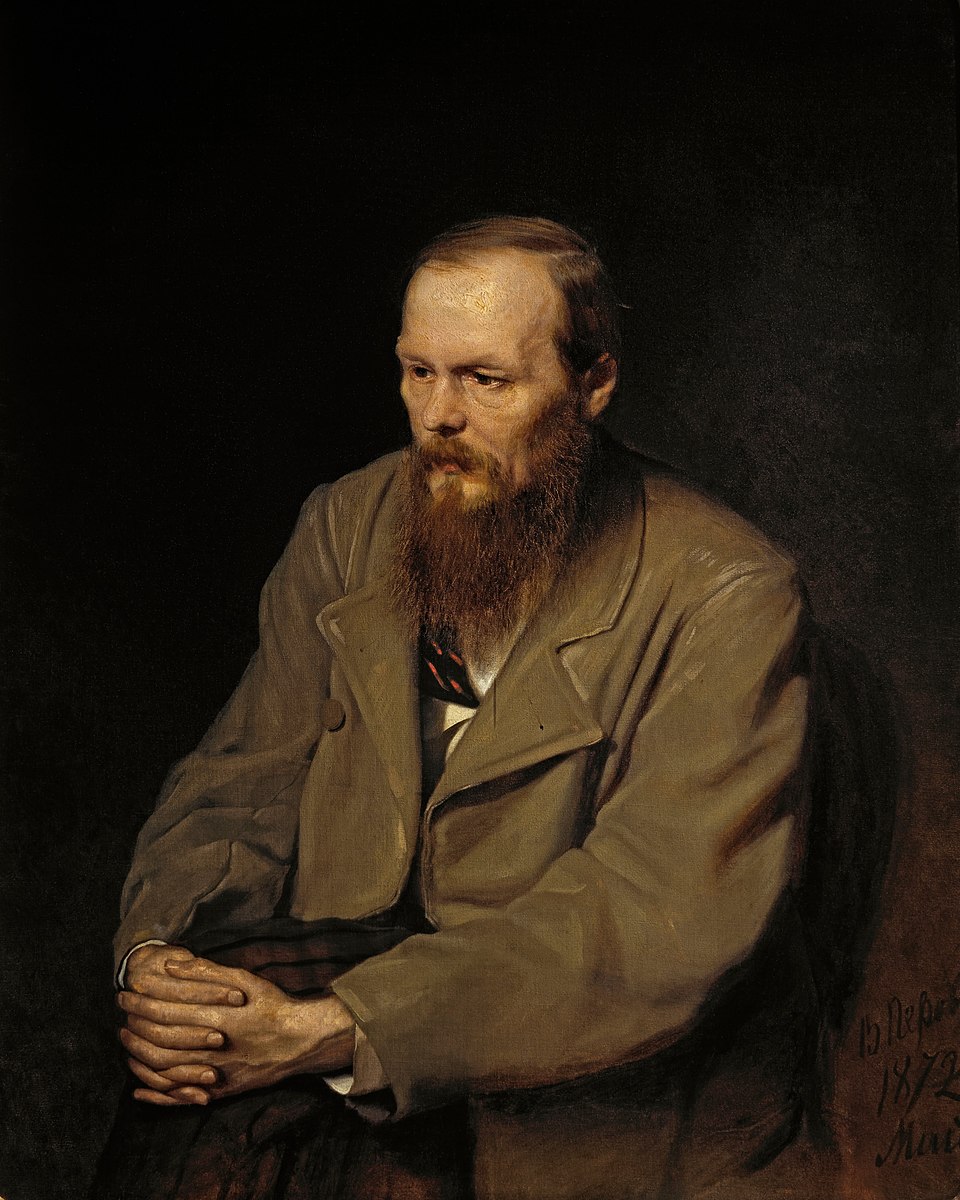

Retrato del escritor: Vasily Perov, c. 1872.