Alguna vez pensé que el Premio Cervantes era más que una medalla de participación. Sospeché que celebraba a quienes moldearon la lengua (Carpentier, Borges, Onetti, Paz, Vargas Llosa, Cabrera Infante…), no a quienes la acariciaron como si fuera una planta en peligro de extinción. Darle el Cervantes a Gonzalo Celorio es como darle un Grammy a alguien que tararea afinado en la regadera —lo que ya pasa desde hace varias lunas—. Sí, suena bonito. Pero, ¿es historia? ¿hay legado?

Las instituciones culturales —ese eufemismo para “gente con corbata que no ha leído un libro completo desde 1997”— se escudan en frases como “trayectoria intachable”, “difusión de las letras” o, mi favorita, “apreciado académico”. Nadie duda de que Celorio sabe mucho sobre libros. Lo raro sería que no, habiendo dirigido el Fondo de Cultura Económica y siendo devorador profesional de mesas redondas. Pero premiarlo por eso es como darle el Nobel de Física al encargado del planetario por explicar bien los eclipses.

Y ya vienen los defensores de siempre —esos lectores-fantasma que uno sospecha que solo existen en editoriales de nota de prensa— diciendo que Celorio es un “escritor fino”, un “prosista elegante”, un “maestro del ensayo narrativo”. A lo cual uno sólo puede responder: pues claro que es elegante, si escribe como si lo estuviera corrigiendo el fantasma de Alfonso Reyes. Pero esa misma elegancia radica su condena: tanta compostura, tanto equilibrio, tanta reverencia, que uno acaba leyendo no una obra, sino una misa literaria. Todo está tan cuidadosamente pensado que parece escrito por alguien que no quería incomodar ni a su corrector de estilo. Tomemos, por ejemplo, esa perla de sabiduría en Los apóstatas: “Un lector es aquel que, al asomarse a la vida secreta de los demás, descubre sus propios secretos”. ¡Maldito Joyce! Hemos recordado que leer es mirarnos en un espejo empañado. Pero claro, en manos de Celorio, hasta el descubrimiento personal suena a lección de catecismo: pulcra, inofensiva, lista para colgar en la pared de una biblioteca polvorienta sin alterar ni siquiera al polvo.

¿Y qué decir de la obra? ¿Amor propio? Ah, sí, esa joya donde el protagonista reflexiona sobre la literatura con perlas como: “la literatura no era un objeto de aprendizaje sino una manera de vivir”. Vaya revelación, los talleres de escritura están de fiesta. Celorio lo envuelve en una enumeración interminable de modas sesenteras —“la maxifalda y la minifalda, los suecos, los anteojos redonditos de aros dorados, las melenas jipitecas y las barbas intelectuales, la camisa con bordados triques, el kaftán, el huípil, el jorongo, el tatuaje sicodélico, el sombrero gaucho, la V de la victoria, el puño airado, Crosby, Still & Nash y Atahualpa Yupanqui, Jefferson Airplane y Oscar Chávez, Jim Morrison y el adagio de Albinoni, la meditación trascendental y el materialismo histórico, el peace and love y el psicoanálisis grupal, Freud y Fromm, las margaritas y la cibernética, la astrología y el estructuralismo, el zen y la antropología social, Woodstock y Miahuatlán…”—, que más parece una lista de compras en un bazar hippie que una crítica profunda al caos cultural. Es elegante, sí, pero tan exhaustiva que uno termina exhausto, preguntándose si el punto era revolucionar la prosa o simplemente llenar páginas con un inventario de reliquias vintage. ¿Y retiemble en sus centros la Tierra? Ahí, Celorio nos regala paseos etílicos por cantinas mexicanas, con reflexiones como si el alcohol desatara epifanías, pero al final, todo se reduce a un recorrido turístico por el Centro Histórico: bonito, descriptivo, pero ¿dónde está el temblor prometido?

Asimismo, tenemos Ensayo de contraconquista y demás ensayos sobre «lo americano», compendios de reflexiones donde Celorio diserta sobre el barroco y la ciudad con frases como “El retablo es infinito porque es finita mi lectura”. Traduzco: se necesita un tratado para saber que el arte se acaba cuando se nos acaba la paciencia. O esta otra: “Todo espacio sagrado es almacén del tiempo, a un tiempo presente y sucesivo”, que suena a epígrafe de calendario motivacional para arquitectos jubilados. Celorio evoca la contraconquista por vía de la lectura, pero uno termina sintiendo que es más una rendición: tanta ornamentación verbal para no decir nada que incomode, como un barroco domesticado que adorna salones sin romper un solo jarrón.

Y luego está Tres lindas cubanas, la saga familiar que se sostiene en pasajes como este: “Una tarde habanera de 1921, al poco tiempo de llegar a Cuba, Miguel se metió al cine Tosca de la Calzada de Jesús del Monte. Desde la butaca posterior donde se sentó, vio entrar, antes de que empezara la película, a tres lindas cubanas, acompañadas, al parecer, de una nana. La mayor era muy bella, la menor muy inquieta y la de en medio, que no era ni tan bella como la mayor ni tan inquieta como la menor, tenía en la mirada una dulce serenidad y un brillo de inteligencia que lo arrobaron. Se enamoró en ese mismo instante de ella y el enamoramiento le duró toda la vida”. He aquí una telenovela con pretensiones literarias, donde la Revolución cubana separa a las hermanas, pero Celorio la narra con tanta neutralidad que uno se pregunta si es crónica o evasión. Incluye anécdotas como esa del zoológico habanero: “se contaba que en el zoológico de La Habana se habían tenido que cambiar consecutivamente los letreros alusivos al trato que el visitante debía dar a los animales. Primero decía NO LES DÉ DE COMER A LOS ANIMALES, luego NO SE COMA LA COMIDA DE LOS ANIMALES, y finalmente NO SE COMA A LOS ANIMALES”, que pretende criticar las penurias del régimen con humor folclórico, pero termina siendo un chiste blando, como si el hambre fuera material para una postal turística. O esa metáfora de las puertas: “En Cuba todas las puertas miden un metro con cuarenta centímetros de altura. Se puede pasar de un lugar a otro, sí, pero siempre agachando la cabeza. Y concluye: En un país donde todas las puertas miden un metro con cuarenta centímetros, los únicos felices son los niños”, que suena ingeniosa, pero evade el puñetazo: ¿dónde está la denuncia real, o es que la prudencia literaria también obliga a agachar la cabeza?

Y no olvidemos Los apóstatas otra vez, donde Celorio se lamenta: “Maldita sea la hora en que se me ocurrió escribir esta novela”. ¡Por fin algo en lo que coincidimos! Porque al leer sobre sus hermanos y sus vocaciones fallidas, uno siente que la maldición es para el lector: tanto drama familiar envuelto en capas de madurez literaria —“Acaso la madurez literaria no consista en otra cosa que en morigerar la ambición de los desmesurados proyectos juveniles, que pretenden abarcar la totalidad”—, que termina sonando a excusa para no atreverse a más. Es como si Celorio nos dijera: “Miren, reduje mi ambición para no fallar”, y uno responde: “Gracias, pero preferimos el fallo épico al éxito tímido”.

La calidad literaria del premiado no es que sea discutible, es que simplemente no he encontrado con quién discutirla. La obra puede ser correcta, incluso agradable. Pero eso no basta. El Cervantes, al menos en teoría, es para quienes arriesgaron algo más que el tiempo del lector. Para quienes mancharon las paredes del idioma con vísceras, belleza o locura. No para quienes sólo las desempolvaron.

Otra buena pregunta sería: ¿qué les sucede a las señorías del Premio Cervantes con la literatura argentina? Si repasamos la tabla de ganadores, Argentina aparece como un país fantasma: Borges, Bioy, Sabato… y luego el largo desierto hasta Juan Gelman en 2007. Desde entonces, nada. Ni un mate frío. Ni un poema cortado. Ni siquiera una mención honorífica al dulce de leche. Entre tanto, el jurado ha sabido ejercitar una flexibilidad creativa notable para premiar autores que uno —me disculparán la franqueza— no sabría distinguir de la guía telefónica de Cuenca.

Un buen ejemplo es César Aira, que sigue sin Cervantes. Aira, que ha escrito 120 libros —muchos más que los que se han leído de Celorio en toda la Península— y que podría sacar una novela nueva durante el almuerzo si se lo propusiera. Pero no, Aira continúa allí, siendo incómodo, prolífico, brillante, vivo. Y los jurados prefieren siempre a los que huelen ligeramente a archivo, a polvo, a sanción institucional, a secreto.

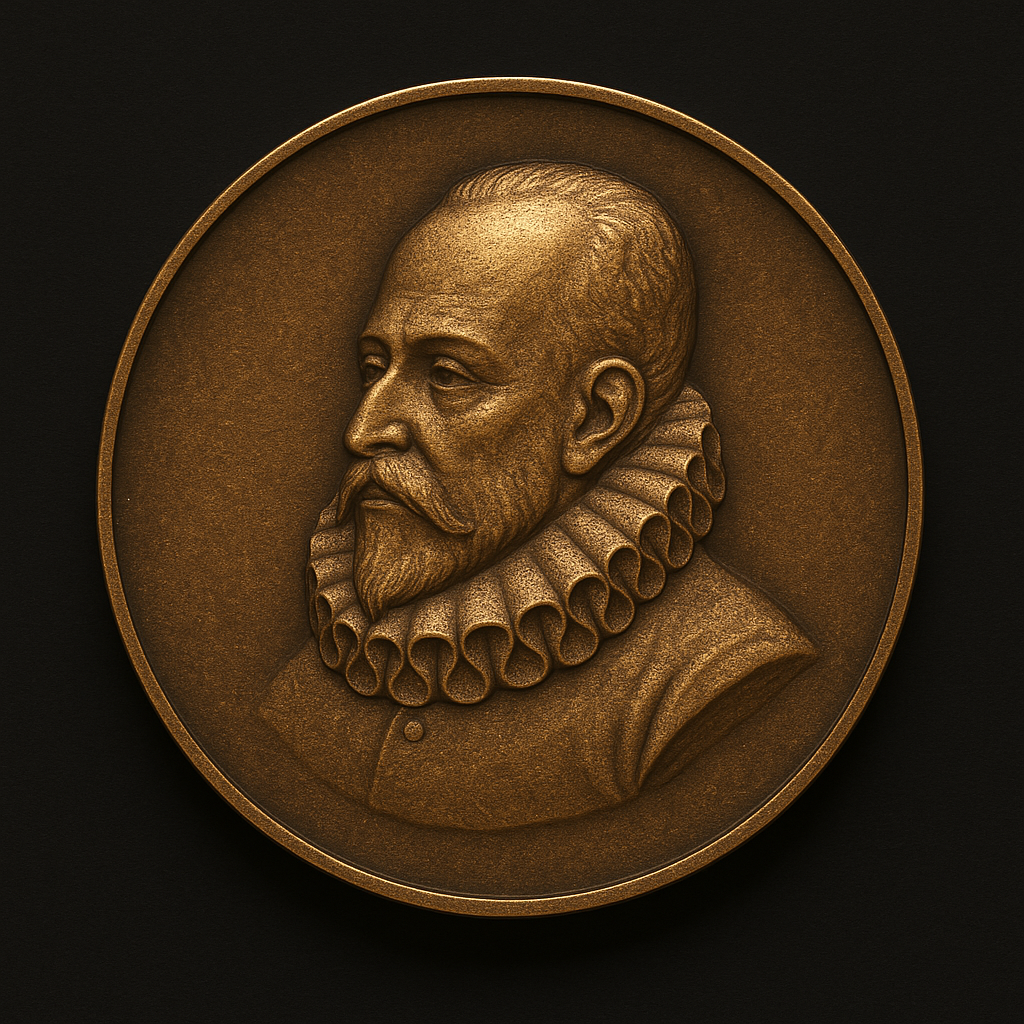

Al final, esto no es un ataque a Celorio, sino una elegía por el Cervantes. Otro premio secuestrado por la diplomacia, por el consenso blandito, por acusaciones presidenciales de retribuciones históricas, por los jurados que prefieren no equivocarse antes que acertar con audacia. El resultado: un reconocimiento que debería incendiar las letras, reducido a una palmada tibia. En la frente de alguien que, con toda honestidad, probablemente ya tenía una sala con su nombre en la Facultad de Filosofía y Letras.

Así que sí, brindemos por Celorio. Pero con agua mineral. Que no se diga que la literatura murió de sobredosis. Murió, más bien, de irrelevancia.

Nada que ver con Octavio Paz y Carlos Fuentes en cuanto a ser un intelectual sin mandato. Su «cubanidad» ha implicado un vergonzoso silencio ante el castro-comunismo, los presos políticos en la Cuba de su familia materna… Es hasta miembro, no sé si de «honor» de la Academia Cubana de la Lengua, dominada por intelectuales oficialistas, la mayoría mediocres. Pobre Cervantes, ni en la sepultura ha tenido mucha suerte.

He aquí lo feliz de como ‘el arte de no molestar’ es también un homenaje transversal a Bolaño y familia en los predios de La Mancha -y ni hablar de ese párrafo impagable sobre la presencia de los coterráneos de Lugones y Arlt en esa lotería diz que cervantina-… Don Quijote invitaría sin dudas airado a Aira a cargar junto a él contra esos molinos no de viento, sino de oficinas… Vale.