Cyril Connolly es, o bien un bon viveur con pasión por la literatura, o bien un littérateur con pasión por el buen vivir. Nunca ha terminado de decidirse, y su biografía será la historia de esa indecisión. Se trata de un conflicto entre extremos, porque sus estándares tanto de vida como de escritura son inmensamente altos, demasiado altos para coexistir cómodamente en un mismo ser humano tan autocrítico: Brillat-Savarin y un fraile en ayuno tendrían más posibilidades de compartir celda. Cada vez que vuelve a los grands restaurants, una voz persistente le recuerda su propio dictamen: «La verdadera función de un escritor es producir una obra maestra; ninguna otra tarea tiene importancia». Caprichosamente, uno puede imaginárselo repitiendo el lamento de Ben Jonson: «¡Oh, si un hombre pudiera refrenar la furia de su garganta y de su entrepierna!». Solo lo mejor —en comida o en arte— le parece digno; solo le interesan lo que llama «personas alfa», y nada lo deprime más que encontrarse con un novelista best-seller beta-plus, satisfecho y en plena forma. La escritura mediocre le parece varios grados peor que no escribir en absoluto: «Los libros que no he escrito —dijo una vez— son mejores que los que han escrito los demás». Durante más de veinte años ha estado repitiéndoles a sus contemporáneos que el arte es una tarea feroz, que las musas no reciben con agrado a los principiantes, sino que (como decía Cocteau) simplemente abren la puerta y señalan en silencio la cuerda floja.

Una fe desmedida en los dictámenes de Connolly podría convencer a cualquier joven autor de que la literatura es casi una imposibilidad: sus sombrías y lapidarias advertencias tienen el efecto de un manual médico sobre el uso de drogas peligrosas, y se ha dicho que imaginar la literatura inglesa moderna sin él es tan inconcebible como imaginar Hamlet sin el Fantasma. Para él, la prueba de un escrito es: «¿Divertiría a Horacio, a Milton, a Swift o a Leopardi? ¿Se le podría leer en voz alta a Flaubert?». Escribir bajo la sombra de semejantes preguntas aterradoras es, naturalmente, una ocupación rigurosa, y no es de extrañar que Connolly haya sido un avaro de las palabras, que publicó solo cinco libros propios en una vida de cincuenta años.

Horizon, la revista literaria mensual que dirigió desde 1939 hasta 1950, lo consagró como un gran editor, librando una acción de retaguardia en defensa de las letras en una época en que el arte y la frivolidad eran casi sinónimos en el imaginario público. Su antología The Golden Horizon contiene un solo texto firmado por él —un breve cuestionario—, pero el libro lleva su impronta en cada página. Su tono es irónico, incisivo y personal; la selección es la de un hombre para quien la pompa, la exuberancia y los eslóganes resultan igualmente detestables. En Ideas and Places, una recopilación de sus editoriales en Horizon, y en The Unquiet Grave, un guiso salpicado de citas donde se analiza con melancolía la situación del intelectual moderno, Connolly ha expuesto su acusación contra la cultura del siglo XX. El espectador es quien mejor ve el juego, pero para Connolly ese juego es una guerra, con la literatura como ciudad abierta sometida a bombardeo intensivo por el estrés económico y traicionada desde dentro por la Angst —palabra de culto cuya popularización se debe en gran parte a él. A veces se sospecha que el médico Connolly no hace sino diagnosticar su propio mal, y que las radiografías han sido manipuladas para mostrar solo los cánceres de la culpa y la indolencia. Ha intentado, sin éxito, cultivar lo que Lamb llamaba «una musculosa indiferencia ante los aguijones de una conciencia entrometida».

«Su virtud como crítico —dijo un observador— ha sido siempre la franqueza que proviene de tratar toda escritura como la expresión personal de un ser humano concreto en circunstancias concretas…» ¿A qué hora se levantaba Baudelaire? ¿Cómo era la digestión de Voltaire? ¿Cuán importante era el sexo para La Rochefoucauld? Estas son las preguntas que fascinan a Connolly: al intentar responderlas, se ha convertido en la mayor autoridad viva en buenas razones para no escribir. Su obra es una serie de intentos por definir las condiciones materiales y espirituales más propicias para la creación de buen arte. ¿Qué presiones y consuelos, cuánta bebida, cuánto dinero, cuánto del tonel del ermitaño y cuánto del lecho conyugal favorecen la fertilidad del ánimo creador? Ha pasado la mayor parte de su carrera buscando la respuesta correcta.

«Siempre me he desagradado yo mismo en cualquier momento dado —ha escrito—; la suma total de esos momentos es mi vida». Esta comenzó en Inglaterra, el 10 de septiembre de 1903. Mucho tiempo después, en un contexto nada autobiográfico, dijo: «Así, los astrólogos encuentran este amor por la perfección en los nacidos bajo el signo de Virgo… entre finales de agosto y finales de septiembre». Su padre fue un militar, de ascendencia naval y castrense, y coleccionista de conchas marinas, rasgo que se ha reproducido en el amor constante de Connolly por acumular objetos exóticos. Su madre provenía de una línea de alegres squirearchs irlandeses, y, según cuenta, en su primera juventud «me volví un esnob. El descubrimiento de que yo era sobrino nieto de un conde fue algo importante para mí…». Tuvo una infancia convencional para un escritor inglés, lo que equivale a decir que fue geográfica y genealógicamente extravagante, con exposición temprana a buenos libros, a la pequeña aristocracia y a los puestos coloniales del Imperio: visitó Sudáfrica dos veces antes de cumplir siete años.

Del internado privado, donde sus mejores amigos fueron Cecil Beaton («la coquetería») y George Orwell («el intelecto»), pasó a Eton con una beca. Leyó intensamente, se hizo conocido por su ingenio y sufrió de manera abominable. La esquivez, la agudeza estridente, la tendencia a parpadear y tartamudear que se encuentran en la mayoría de los intelectuales ingleses pueden rastrearse directamente hasta sus escuelas públicas; y el relato de Connolly sobre las camarillas y la crueldad en Eton es alarmante en su estilo característico, tanto por lo que condena como por lo que tolera. «Hasta el día de hoy —escribió— no soporto que me manden a llamar ni oír que alguien quiere verme por algo sin que me invada un agudo terror nervioso». Se alegró cuando fue admitido en Pop, la sociedad selecta de Eton, del mismo modo en que, años más tarde, se alegró al ser elegido miembro del White’s Club, el Pop de St. James’s Street.

Obtuvo un título en Historia en Oxford, y de ese periodo data su visión de sí mismo como «el chico que defraudó al equipo, el hombre prometedor que nunca llegó». En 1926 encontró un mecenas: Logan Pearsall Smith, el refugiado londinense procedente de Filadelfia, autor de Trivia y otras obras menores, quien, advertido de su brillantez, le ofreció un puesto de secretario que resultó ser poco exigente. En casa de Pearsall Smith, Connolly se levantaba a las diez, pasaba la mañana en un baño caliente que se renovaba constantemente; durante el almuerzo, protestaba educadamente si el vino ofendía su paladar; la tarde podía dedicarse a navegar en yate por el Solent; y luego venía la cena, tras la cual caía habitualmente en un sueño profundo.

Compara su carrera posterior con un árbol que tiene una forma predestinada, pero que tarda en decidir cuál de sus ramas será la arteria principal. Brilló fugazmente como conversador y de forma más duradera en las páginas del New Statesman, donde sus mentores fueron Raymond Mortimer y Desmond MacCarthy, quienes lograban sacarlo de lo que él llama «pereza rebelde e iconoclasta». Su periodismo de los años treinta es vívido, erudito, lleno de metáforas incisivas y ligeramente endogámico; lo mejor incluye media docena de parodias lacerantes, entre ellas una demolición juguetona de Aldous Huxley titulada Told in Gath, que ha sido descrita como la parodia más brillante del siglo XX. También publicó una novela, The Rock Pool, que retrata el lado sórdido y sub-bohemio de la Riviera francesa en los años veinte, temblando lánguidamente bajo el azote del mistral.

En 1930 se casó con una estadounidense no precisamente pobre, lo que lo libró de la necesidad de caer en las formas más baratas del periodismo. Al analizar los males que aquejan al artista del siglo XX, escribió: «la radio, la publicidad, el periodismo y las conferencias arrancan plumas del pájaro azul de la inspiración y las echan al viento». Resistió más o menos a esas cuatro tentaciones, logrando en cambio un considerable prestigio como invitado, anfitrión, imitador y Guardián de los Valores. Incluso hoy, es difícil abandonar su compañía sin sentirse resuelto a rechazar toda forma de prostitución literaria, resolución que con facilidad puede desembocar en la inercia. Viajó, encontró acólitos, hizo amistades y los agasajó en su casa de Chelsea con champán y cochinillo.

«Sueño favorito», escribió en 1933: «editar una revista mensual completamente subvencionada por mí. Sin anuncios. Título inofensivo. Contenido deletéreo». En 1939 estalló la guerra y, con ella —como una erupción provocada por la vacuna—, nació Horizon, respaldada por el amigo de Connolly, Peter Watson. De la crisálida del periodismo, la escritura de ficción y el matrimonio (se había separado de su esposa en 1939), surgió un editor con ideas perfeccionistas pero no pontificias, y durante diez años la revista difundió su nombre por todo el mundo. En 1950, ante la caída de la circulación, Horizon se hundió: «solo las colaboraciones seguían llegando inexorablemente, como la leche del suicida», escribió Connolly recientemente, «y no dejaban de llegar». Había vivido con derroche durante los años cuarenta, gastando en exceso en muebles, porcelana y comida; ahora estaba sin trabajo y endeudado. Se imponía el nacimiento de un nuevo yo.

«Estoico en la adversidad, epicúreo en la prosperidad»: así se resumió a sí mismo; y ahora, evidentemente, era el turno del estoico. 1950 fue un año sin dinero. Acababa de volver a casarse, esta vez con la larga, felina y asombrosamente delgada Barbara Skelton, cuyo círculo de amistades había abarcado desde Peter Quennell hasta el rey Faruk. Con su compañía, Connolly se retiró de la vida literaria londinense, se instaló en una cabaña aislada en Kent, iluminada acremente con lámparas de aceite, y se volvió un asceta. La vida espartana y antiséptica de Oak Cottage estaba pensada para agudizar su ingenio creativo de cara a los veinte años de actividad literaria que creía aún tener por delante: dos décadas para producir la obra maestra que diera carne inmortal al Espectro. «Soy», decía, «un refugiado del almuerzo de negocios y del principio couche-tard».

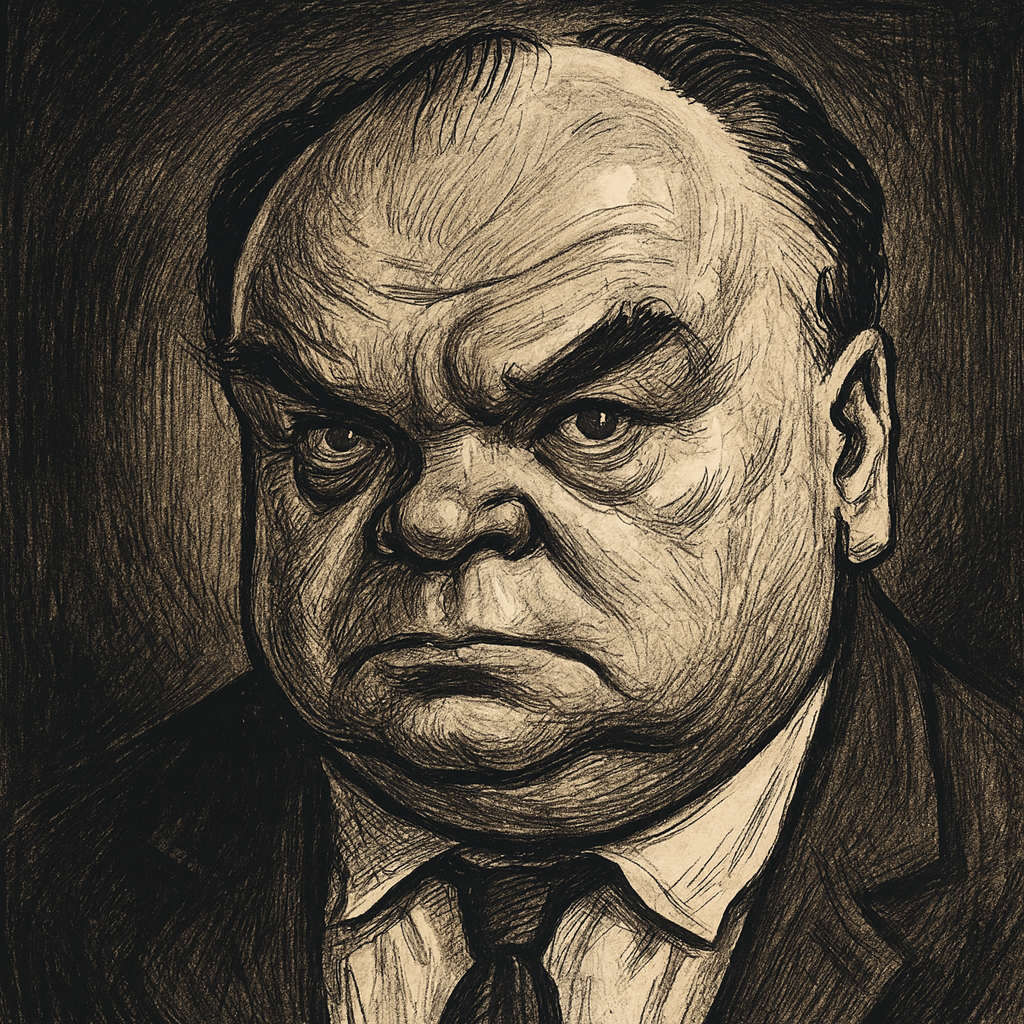

El Espectro encarnado era —y sigue siendo— un Buda de aspecto desgarbado y sandalias, con rostro rosado de niño, mejillas caídas, una pelusa de cabello retrocediendo por el cráneo como en escaramuza, y unos ojos algo agrios y vacíos que expresan la resignación de quien se había imaginado en una silla de manos, fumando una pipa de agua, y acabó resignándose a un Sheraton de segunda mano y a cigarros. Físicamente, un papel para Charles Laughton en su faceta más seca y menos declamatoria; intelectualmente, un cuaderno de bitácora de los viajes y descubrimientos de su generación: Freud en los años veinte, la izquierda en los treinta, la derecha artística conservadora hacia finales de los cuarenta. En 1951, Connolly aceptó un puesto como crítico literario en The Sunday Times, una retirada al periodismo, pero también una concesión a la seguridad. Su vocación seguía siendo «hacer libros», pero su nuevo empleo le permitía romper con la rutina del eremita pasando una noche por semana en el Ritz, aunque solo fuera para que le plancharan los pantalones.

El invierno pasado concluyó que su programa consistía en deshacerse del lastre, en desprenderse de algunos de sus yoes: «el Editor, el Periodista Internacional, el Adolescente Romántico y el Comensal». Este último yo fue precipitado al olvido en parte por la referencia que hizo Virginia Woolf de él en sus cuadernos como «ese crítico de cócteles, C. Connolly», pero más aún por la parodia suave que Nancy Mitford hizo de él en The Blessing, donde aparece como el Capitán, con un círculo de doncellas, enamoramientos súbitos y gustos irremediablemente costosos. «Quiero escribirme fuera del periodismo», dice, «como ya me he periodizado fuera de la edición». Desde su retiro rural ha publicado tres antologías, dos de Horizon y una de Grandes novelas cortas inglesas. «He leído o releído unas sesenta o setenta novelas para esta selección», le dijo a sus editores. «Ha sido una revelación para mí y por fin me ha liberado de la esclavitud hacia los escritores franceses del siglo XIX, que me ha estado bloqueando durante años e impidiéndome escribir más por mi cuenta… Me gustaría que quienes lean esta antología llegaran a encontrar todos los libros largos un tanto absurdos.» No es de extrañar que ahora esté trabajando en una novela corta (forma, estructura y rapidez) sobre el asesinato de un hombre de letras.

«Escribo, por lo general, por las tardes, usando las mañanas para calentar el motor», explica. «Puedo pasar largos períodos sin trabajar.» Sir Max Beerbohm ha afirmado —entre muchos otros— que ningún escritor disfruta escribiendo. Connolly se resiste a enfrentarse con la máquina de escribir porque, dice, el puro jouissance de la creación siempre le deja una profunda y resacosa sensación de culpa. Cita como ejemplo paralelo a un colega crítico a quien un psiquiatra le explicó que su bloqueo literario se debía a una identificación subconsciente del deseo de escribir con el deseo de acostarse con su madre.

Connolly llena el periodo previo al almuerzo —ese tiempo de calentamiento del motor— con sus otros intereses. Debe alimentar a su coatí mascota (un reemplazo de los lémures cuyo hedor característico impregnaba la mayoría de sus antiguas viviendas); debe atender a sus dos patos chinos y a su gallina de guinea cuidadosamente cebada. Cultiva su jardín con esmero y espíritu de aventura, y el año próximo planea un “Rincón del Veneno”. Su propia lista de aficiones dice: “Leer, viajar, conversar, comer, beber, conducir, cuidar el jardín, pensar, plantar arbustos y observar peces, arquitectura, porcelana, platería, pintura, muebles, leer, leer, leer.” Su afán coleccionista es violento e interminable: “Soy un Rothschild nato”, dijo una vez.

Sus sesiones creativas de la tarde producen los mismos resultados concisos, elegantes e informales de siempre, salpicados de nódulos de veneno: hace poco despachó un volumen de memorias prescindibles con la frase: “recomendado con languidez”. Sale a cenar muy rara vez, pero cuando lo hace es implacablemente crítico con la comida (“Pero el puré de papas fue el mejor que he probado”, o “¿Cuándo aprenderá X que el champán debe seguir llegando?”) y está más ansioso que antes por volver a casa a leer. Horacio, Catulo, Flaubert, Lucrecio, Stendhal, Molière, Firbank, Rabelais y Lamb están todos al alcance de su cama, los colaboradores queridos en su “cuadro cultural”. “Un escritor tiene que construirse su caparazón, como el gusano caddis, a partir de los desechos del pasado.” La cualidad francesa del estilo de Connolly —a la vez flexible y austera— es una de las posesiones más brillantes de la literatura inglesa, y reluce entre ellas como una joya de la corona en una casa de empeño.

Es difícil explicar su influencia a quien no haya sentido el impacto de su personalidad. Se podría decir que Alexander Woollcott fue una caricatura vulgar, eunucoide y de ragtime de Connolly, salvo que el aguijón de Connolly se haya suavizado con el tiempo. Hoy en día, dice, «las cosas no me molestan, a menos que estén muy mal hechas». Lo que le preocupa es la elaboración, el trabajo solitario de sacar una frase perfecta; pero el hedonista que lleva dentro siempre lucha contra el anacoreta. Quiere ascender «de la clase de la cabaña a la clase de la casa de campo»; y así, cuando sus editores estadounidenses le enviaron un cuestionario con una última petición de «cualquier otra información sobre usted… por favor, no sea modesto», su respuesta fue inmediata: «Podría usar un millón de dólares».

Detesta a la gente campechana y rústica, pero disfruta la comida que pueden permitirse. Es periodista, pero no lee periódicos. Aborrece la fama fácil, pero quiere hacerse rico rápidamente. Una descripción justa de Horacio, el ídolo de Connolly, podría casi ser una descripción del propio idolatrado, pero hay algo irremediablemente cómico en un Horacio inglés en los años cincuenta. Me evoca una imagen que no puedo borrar de mi mente: un viejo y ventoso Sunbeam-Talbot siendo conducido a toda velocidad por el campo en medio de una tormenta, la señora Connolly furiosa al volante, rechinando los dientes con mal humor, y el propio Connolly acurrucado en el asiento trasero sobre lo que parecía ser una rueda de repuesto, murmurándome con su voz quisquillosa y vacilante: «Por hábito, claro, soy epicúreo», mientras el velocímetro marcaba setenta, el auto derrapaba en una curva y se escuchaba, como recuerdo, un ominoso golpe procedente de la zona del eje trasero.

Texto aparecido en Harper’s Bazaar, marzo de 1954; y luego recogido en Tynan Right and Left, 1967.

Tomado de Profiles, Nick Hern Books, 1989. Revisión de la traducción: MHM.