Hay músicas que se exhiben como diamantes en vitrina y otras que, cual reliquias familiares, se deslizan en el joyero interior. Los Intermezzos tardíos de Johannes Brahms pertenecen a la segunda categoría, aunque han aprendido a cotizarse como la primera. Parecen confidencias susurradas en el fumoir de un palacio vienés, cuando en realidad son tratados de metafísica sentimental. Conviene recordar que, detrás de tanta bruma balsámica, se esconde el ingenio de un artesano consciente de que la melancolía, bien empaquetada, se convierte en objeto de lujo.

Imagínese al Maestro, sesentón ilustre, mientras la Viena del momento baila valses como si el tiempo fuera una mera frivolidad cronológica. Brahms, fiel a su talante de oso ilustrado, declina la invitación al festín y decide redactar, en papel pautado, pequeñas cartas de amor a sus propias sombras. Tres opus—117, 118 y 119— se gestan así: epigramas sonoros, variaciones domésticas de aquello que él llamó “canciones de cuna para mis demonios”. El adjetivo «tardío» le sirve de coartada: todo lo que llega a destiempo goza del privilegio del misterio. Como bien sabía Nietzsche, todo pensamiento vespertino adquiere un brillo crepuscular irresistible.

La estrategia editorial fue digna de un conde especulador: Fritz Simrock los publicó en Berlín, envueltos en un aroma de reliquia viviente —curiosa anticipación de la posmodernidad, donde la obra aún caliente se vende como si ya oliese a testamento—. El resultado: miniaturas que presumen de ascetismo formal y, sin embargo, funcionan como catacresis afectivas de amplio espectro. Quien toque el Intermezzo Op. 117 n.º 1 debe dosificar el pedal cual noble que baja la voz entre cortinas de damasco; quien aborde el Op. 118 n.º 2 descubrirá una topografía de modulaciones que reverbera por el pasillo alfombrado de un castillo hanseático. Sutilidades de orfebre para intérpretes que, de fallar una sola filigrana, transforman la visita guiada en ringtone de ascensor funerario.

Se suele invocar el tópico del «consuelo» brahmsiano. Permítaseme disentir: lejos de «consolar», Brahms sublima. El oyente, halagado en su vulnerabilidad, no sabe si su dolor es suyo o un prêt-à-porter emocional cosido a la medida por el compositor. He ahí la astucia: transformar la introspección en capital simbólico, alquimia que los salones finiseculares y los auditorios de hoy continúan amortizando.

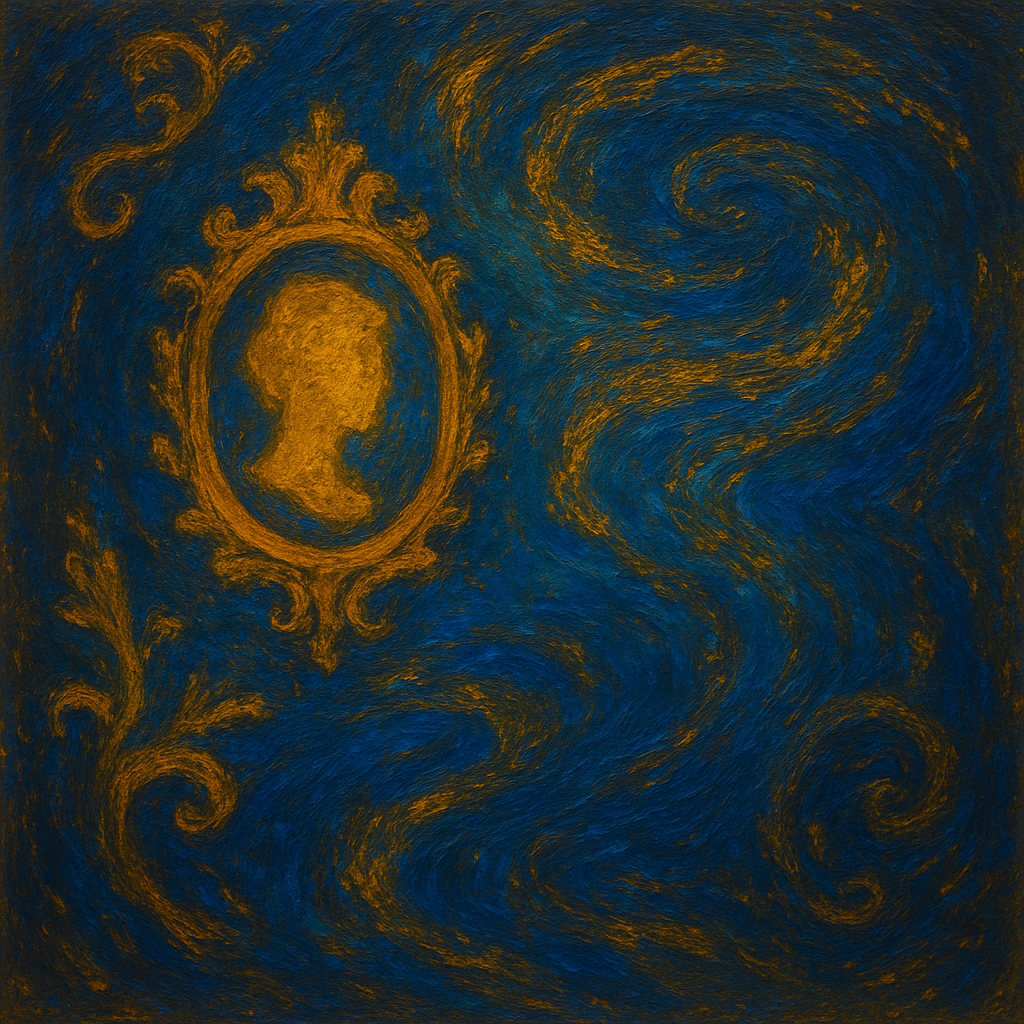

Por ello, conviene leer la letra pequeña, ya que los Intermezzos son camafeos. El que busque épica wagneriana encontrará, en lugar de valkirias, el suspiro de una porcelana de Meissen. Cada pieza abre un gabinete de curiosidades donde la armonía, en lugar de exponer sus tesoros, insinúa pasadizos secretos mediante cadencias evitadas y retardos cromáticos. Escúchese el cierre siempre en pianissimo —ese fade-out decimonónico— y se comprenderá que Brahms declara la guerra a la grandilocuencia.

Y al llevar la música del concepto al teclado, estas piezas se convierten en retratos íntimos. Radu Lupu hace del Op. 118 n.º 2 un susurro, donde el pedal parece hacer levitar la armonía sin enturbiarla. Wilhelm Kempff lo ilumina todo con una claridad casi litúrgica, sobrio en el pedal y atento a la respiración de las frases. Emil Gilels pule el sonido hasta volverlo un ámbar denso, controlando el mezzo piano con la precisión de un orfebre. Claudio Arrau le imprime una solemnidad profunda, con pausas que dejan reposar la complejidad de las notas. Murray Perahia esculpe una melodía tersa que revela las voces internas como si fueran de cristal, mientras que Julius Katchen, más arquitectónico, acentúa el ritmo sin que la pieza pierda su perfume.

Y luego está Glenn Gould. En sus grabaciones, aborda estos Intermezzos con la precisión de un entomólogo: pedales austeros, un ataque limpio y un rubato milimétrico. Los convierte en pequeñas invenciones a dos o tres voces. Es un fascinante “Brahms leído por Bach” que traslada la emoción al contrapunto, dejando al oyente frente a la anatomía misma de la melancolía.

En suma, estos Intermezzos son vampiros de bolsillo. Se alimentan de nuestras ansias de trascendencia mientras nos obligan a posar como aristócratas del abatimiento. Pero si uno ostenta el necesario chic spleen y disfruta exhibiendo esa melancolía como adorno, adelante: basta un clic, una copa de borgoña y la convicción íntima de que la tristeza, incrustada en el canto del piano, puede alcanzar el rango de alta joyería.