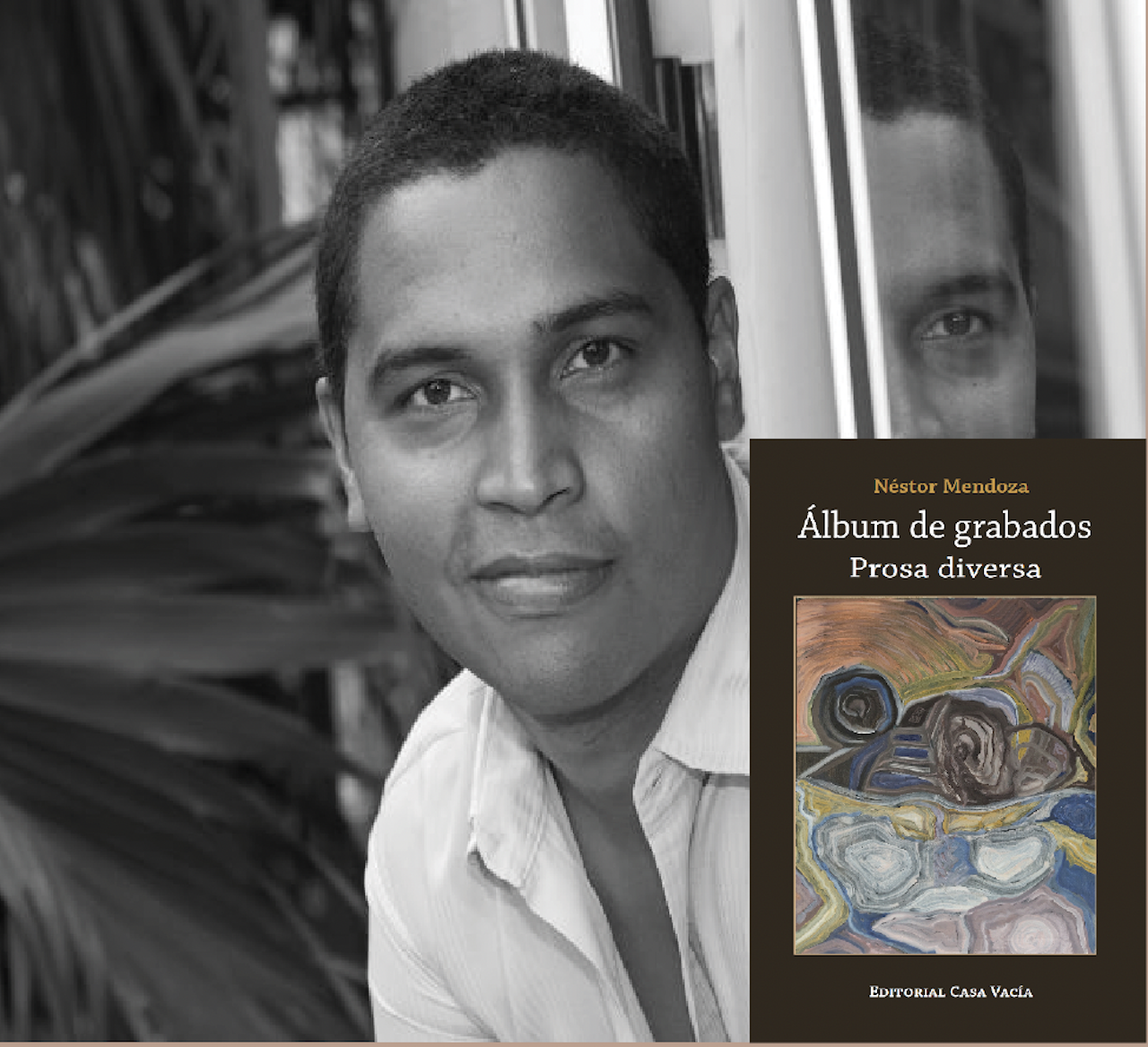

En Álbum de grabados (Casa Vacía, 2024), Néstor Mendoza (Mariara, Venezuela, 1985) reúne quince años de una prosa diversa trabajada como un conjunto de láminas: páginas que piden una mirada detenida para fijar en el tiempo lo que la lectura y la vida revelan. Desde Venezuela y Colombia, un yo lector arma su genealogía afectiva con Mutis, Borges, Jiménez, Watanabe, García Márquez y Duras. El libro alterna fragmentos, diarios, apuntes y ensayos, buscando la difícil convivencia entre unidad y diversidad. También indaga la prosa de los poetas y pulsa lo cívico en “Espaldas y escudos”. Estas inquisiciones abordan el título y la poética del álbum, el biografismo como catalizador, la admiración crítica, la dignidad de la prosa y si escribir sutura memoria e historia. Un diálogo que quiere grabar contra la fugacidad de la pantalla.

El título de una obra es su primer umbral, una declaración de intenciones. Has elegido Álbum de grabados, una fórmula que evoca el arte visual y la labor del coleccionista. ¿Concebiste esta “prosa diversa” como una serie de láminas que exigen una mirada detenida, casi forense, en contraste con la fugacidad de la escritura digital? ¿Consideras el ensayo una forma de grabar, de fijar en el tiempo lo que la lectura y la vida revelan?

Concuerdo con la precisión de tu primera pregunta. Se trata de una «mirada detenida» y también individualizada. Cada texto tuvo su tiempo y sus circunstancias. Recordemos que Álbum de grabados es una compilación que abarca varios años de escritura y territorios también diversos: textos que escribí entre Venezuela y Colombia en los últimos 15 años. El título de Álbum de grabados proviene también de un fotolibro al que dediqué un ensayo. Yo siempre quise reunir mi escritura en prosa. Hay un poco de engreimiento en esto, lo reconozco. Es un esfuerzo para que esta escritura se sobreponga a la inmediatez de las plataformas digitales. No reniego de las revistas y espacios virtuales, pues allí se publicaron muchos de estos textos. Pero sucede que luego de ese «auge» de lectura digital, estas publicaciones suelen olvidarse en la avalancha electrónica de cada día. De ahí la importancia de pasar a una «unidad» que ofrece la publicación de un libro. Y sí, con el ensayo busco «grabar» estos gustos de lector. Una lectura somatizada, manchada de la vida del autor u obra leída y de mi propia vida.

En los textos que componen el libro es palpable la presencia de un “yo” que lee, que recuerda, que bebe café y que habita geografías concretas. Este método se aproxima al de críticos como Sainte-Beuve, para quien la obra era inseparable del hombre. ¿Qué tan fundamental es para usted este anclaje en lo personal? ¿Es la circunstancia biográfica el catalizador inevitable de su reflexión crítica o, por el contrario, un andamiaje que luego el ensayo debe trascender?

La lectura y la escritura, como procesos, siempre tienen un contexto cotidiano que las invade y, en muchos casos, condiciona. Es la vida que está allí, en casa (siempre escribo en casa), en ese escenario físicamente sedentario. Es sedentario porque, en mi caso, no suelo leer mientras viajo, o mientras estoy en la calle, salvo cuestiones estrictamente laborales. Es decir, la lectura y la escritura placentera, la que hago sin presiones de tiempo ni de calendarios de trabajo, ese tipo de ejercicios, está irremediablemente anclado a la casa, al escritorio, al sofá. Entonces diría que la circunstancia biográfica (o biografismo) termina siendo ese catalizador del que hablas. Si ese proceso trasciende esa circunstancia, es algo que no puedo ponderar del todo.

Tu álbum es un verdadero banquete de presencias literarias: Mutis, Borges, Lerner, Watanabe, entre muchos otros. Más allá del homenaje, ¿cuál es la función de este diálogo constante? ¿Se trata de construir un canon personal, una genealogía afectiva que le dé sentido a tu propia escritura? ¿Cómo se deslinda el crítico de la admiración para no incurrir en lo mismo que señalas en la obra de Mutis: una cultura que se “calca de otro poema” en lugar de ser transformada y vivida?

Se trataría de un canon personal y coyuntural. O más que un canon (un canon tiene el estigma de lo preceptivo), se trataría de un muestrario, una colección de pequeñas obsesiones que aparecen en determinados momentos, cuando no soy capaz de dejar ciertas lecturas, cuando estas se vuelven un pulso más. Eso pasó con esos autores que citas, y especialmente con Juan Ramón Jiménez, que en una época me atrajo no sé muy bien por qué; quizás sería el interés de refutarlo, de desenmascararlo, y de esa forma hacerlo parte de mí. Uno a veces es «crítico» porque es capaz de admirar a través de la prosa. Que esa admiración no sea sólo leída, sino también escrita: leer a esos autores y luego escribir algo sobre ellos para así asentar esa admiración.

En el ensayo “Expiación”, reflexionas sobre los “ensayistas bisiestos”, poetas que transitan hacia la prosa. ¿Consideras que la prosa es, como afirmas en ese texto, un “chivo expiatorio” donde se resuelven los conflictos que el poema no puede contener? ¿O es, más bien, un espacio con una “dignidad” propia, un taller donde el pensamiento crítico encuentra una libertad y una discursividad que el verso, por su naturaleza, tiende a eludir?

Esto viene de la propia experiencia: he notado un poco de desdén, o una especie de rechazo disimulado, hacia la prosa de los poetas. Y son los mismos poetas quienes reniegan de esto. No todos, desde luego. Una vez llamé a un poeta que admiro «poeta y ensayista» y se disgustó un poco. No sé si por esa postura poco natural e innecesaria que no siempre estamos dispuestos a digerir. Y esto me preocupó especialmente porque con bastante frecuencia leo sus prólogos y notas críticas; este poeta también prepara verdaderos ensayos cuando presenta el libro de otro autor, incluso en el esmero al responder un correo se nota su voluntad discursiva. Si eso sucede, es por algo. Como un «endorracismo» literario. La prosa de los poetas sigue siendo «chivo expiatorio», y a lo mejor ahí se pueda deslindar una poética de la negación o algún daño heredado.

El libro se articula a través del fragmento: apuntes, diarios, notas. Sin embargo, elogias en la obra de Mutis la coexistencia de la “unidad y la diversidad”. ¿Cómo se resuelve esa tensión en tu libro? ¿La unidad del conjunto reside en la persistencia de un tono, de unas obsesiones, o en la figura del propio autor que funge como hilo conductor de estas láminas dispersas?

Creo que has dado en el clavo: veo que ese yo que «ensaya» en prosa es un posible hilo conductor. Yo apruebo esa diversidad: la alternancia de los tonos, del ritmo, de los temas y estilos: lo fragmentario del diario, la sucesión narrativa, el enfoque crítico, el apunte autobiográfico. Me gusta esa percepción de láminas dispersas, que el lector vea esa aparente dispersión con algo de asombro. Sobre Mutis, es un autor que se fue construyendo, y que esa faceta «tardía» de novelista lo define muy bien.

La crítica literaria del siglo XIX a menudo clasificaba a los escritores en “familias de espíritus”. Si tuviera que definir la estirpe de tu prosa, ¿dónde la ubicarías? ¿Pertenece a la de los moralistas, que exploran la condición humana a través de los libros? ¿A la de los cronistas, que dan testimonio de su tiempo y de sus lecturas como un acto inseparable? ¿O a la de los estilistas, para quienes el goce de la frase y la arquitectura del párrafo son un fin en sí mismos?

Creo que un poco de todos ellos. Y quizás con más énfasis en los dos últimos aspectos. Cuando releo mis propios textos en prosa, a veces me choca un poco esa insistencia de lo autobiográfico. Podría ser un defecto o deformación que trae la escritura misma de mis diarios y que, sin darme cuenta, infecta todo lo demás. Hay un empeño en valorar y juzgar, y eso lo da una especie de «ética» de la escritura; hay una voluntad de mirar y contar, y eso lo dan la crónica y los relatos; hay un deseo de pulir, de decir con precisión y «belleza», y eso es propio de una «estética» de la forma.

Hay una pregunta que parece flotar a lo largo de todo el libro, especialmente en los textos más personales como “Intimidad exterior” y “Espaldas y escudos”: ¿Es la escritura una forma de suturar la herida entre la memoria personal y la historia colectiva? ¿Es el acto de escribir sobre un libro una manera de ordenar el pasado para poder habitar un presente a menudo caótico e incierto?

Esos textos que mencionas quieren registrar y quieren ser, modestamente, memoria personal. De todo el libro, «Espaldas y escudos» es el más social, más ciudadano, se diría. Y es el que más heridas pudiera tener. Ese texto lo escribí un par de años antes de salir de Venezuela. Uno busca un poco de orden, de lógica cotidiana, de sentido. Y en parte eso lo ofrece este tipo de ejercicios. Yo escribo por voluntad propia y eventualmente publico esos textos. El pasado no cambia, sin embargo, sí podemos darle una relectura. Escribo por el placer de escribir y a veces por invitación. Esos textos van quedando en algunas publicaciones colectivas, en revistas digitales, o inéditos; reunirlos en un libro ayuda o contribuye a ordenar un caos. Ese caos tiene muchos nombres. Sabemos que el caos no se va del todo pero se puede controlar. Ese orden da un poco de sosiego.