Un escritor tiene perfecto derecho a publicar dos textos más bien breves, intensos, concentrados hasta el extremo, y a dedicarse después al arte de la fotografía, o a la arqueología precolombina. Estoy en total desacuerdo con nuestra obsesión de fijarles tareas a los creadores.

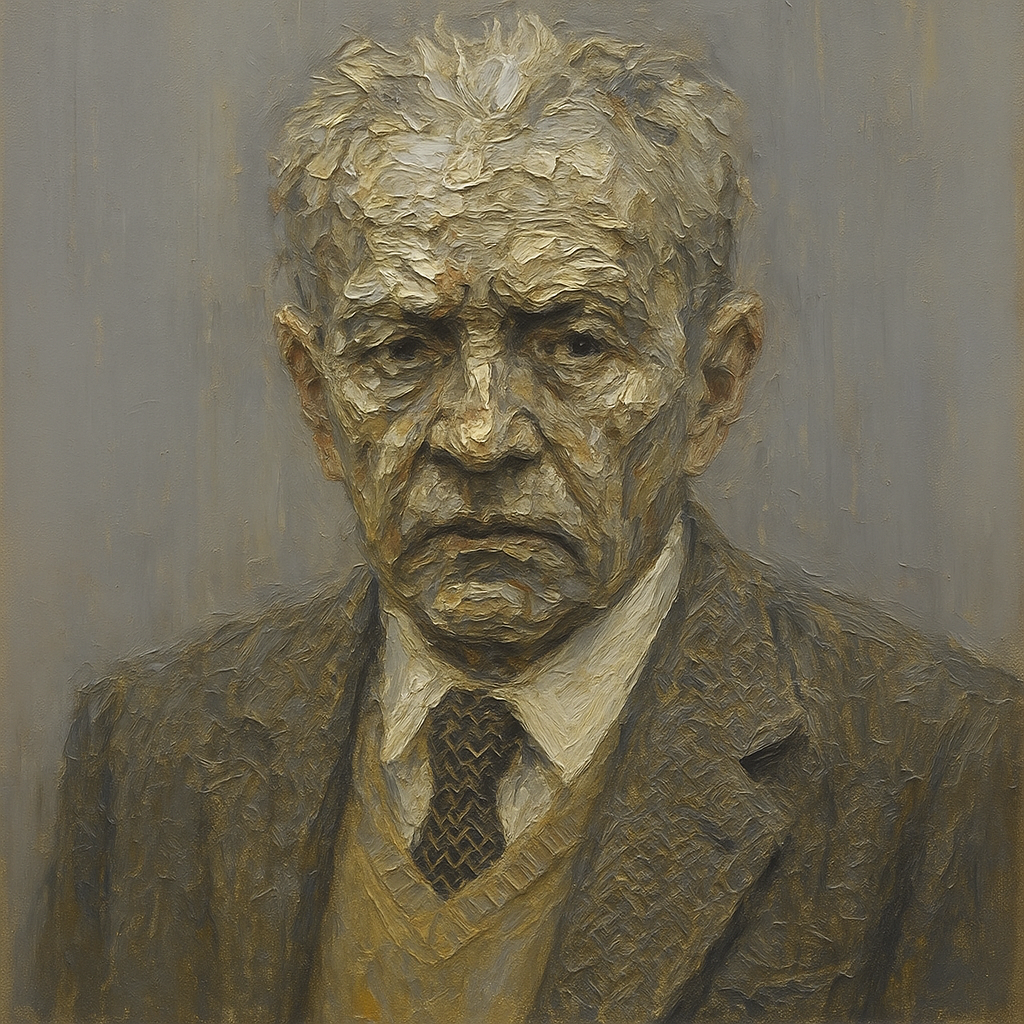

Jorge Edwards

Juan Rulfo (1917-1986) no tuvo que morir para saber en qué consistía el éxito del escritor. Sentiría, además, en carne propia todas las exigencias por haber escrito El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955), libros que, incomprendidos por algunos al publicarse, fueran después objetos de culto, a ratos más mencionados que leídos. Libros de la admiración de figuras de renombre como Carlos Fuentes, Octavio Paz y Jorge Luis Borges.

Nacido en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno llegaba al mundo cuando la Revolución Mexicana tocaba a su fin. Al unísono, Rusia aspiraba, tras su triunfo, a cambios sociales. Juan Ramón Jiménez daría a conocer la edición completa de Platero y yo, mientras Antonio Machado sus Poesías completas. En 1917 nacería también el alemán Heinrich Böll, el poeta chileno Gonzalo Rojas, el narrador y científico británico Arthur Charles Clarke. Es el año en que fallece el uruguayo Enrique Rodó.

Rulfo, quedaría huérfano temprano. Primero de padre y después de madre. Vivió con una abuela y después tuvo que conformarse con el orfanato Luis Silva, de la ciudad de Guadalajara. Con diecisiete años comenzó su carrera literaria, pues se hizo colaborador de la publicación América. Pero ya en 1930, trabajos suyos habían aparecido en la revista México. Son piezas que aluden a una soledad, cuando no supuran un silencio que, sorteando la tristeza, reavivan la escritura.

Un tiempo después, luego de laborar en distintos espacios y hasta desempeñarse como «clasificador del Archivo de la Gobernación», simultanearía la vocación del escritor con la de fotógrafo. Rulfo sería miembro de la compañía Goodrich-Euzkadi de 1946 a 1952, convertido en una suerte de agente viajero. Durante este período asimiló cuanto pudo de la vida rural: el contexto que más le atraía por sus moradores y sus historias particulares.

La relación de Juan Rulfo con el cine fue posterior a la escritura y publicación de sus dos principales libros. Estaba de alguna manera ya asentado y libre para colaborar como guionista. De esta manera pudo, junto a su también coterráneo, el escritor Juan José Arreola, unirse no solo al Emilio «el Indio» Fernández, sino a Roberto Gavaldón y Alberto Isaac. Cuando se llevó al cine El gallo de oro [1], su segunda novela, le asistirían en la adaptación nada menos que Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.

Entre los reconocimientos que pudo disfrutar se cuenta el Premio Nacional de Literatura, que LE entregó el gobierno federal de México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias de España en 1983. La Academia Mexicana de la Lengua lo honró también al elegirlo como uno de sus miembros el 9 de julio de 1976. Allí tomó posesión de la silla XXXV el 25 de septiembre de 1980. El crítico literario y periodista chileno Volodia Teitelboim, en su biografía Por ahí anda Rulfo, recuerda algo interesantísimo, a propósito de otros galardones que pudo haber ganado el mexicano:

Un comentarista, refiriéndose al hecho de que no le dieran el Premio Cervantes ni el Nobel, afirmó: «Para obtenerlos se necesitan por lo menos ocho libros». ¿No bastaba con Pedro Páramo y El llano en llamas? Por lo visto, no es solo cuestión de calidad; también de cantidad pesa en las altas cumbres [2].

El atrayente prólogo que escribiera Antonio Benítez para la edición de Casa de las Américas de El llano en llamas y Pedro Páramo resulta también significativo. Hay un fragmento que generaliza los propósitos estéticos/estilísticos del escritor mexicano como cuentista:

En Rulfo la palabra localista no tiene la función de dar lo pintoresco, está precisamente colocada para caracterizar un lenguaje; balancea la frase peligrosamente intelectual o poética y restituye el lector a la tierra, a la provincia dura y salvaje por donde se mueven los personajes. Por lo demás, no creo que Rulfo se haya propuesto una literatura de denuncia: al leer y releer sus cuentos uno siente que lo principal para él era comunicar las vivencias de su infancia, sus obsesiones, ese pedazo de México que es Jalisco, la sangre sobre la piedra y el polvo, el grito al sol del corrido, las pasiones y la muerte [3].

En cuanto a Pedro Páramo, Rulfo complejiza un tanto más su técnica narrativa, si bien depura un lenguaje que sabe elegante y comprensible desde lo nativo. La narración se da entre la primera y tercera persona y, por si fuera poco, alterna entre la trama de Juan Preciado y la de su padre, las cuales son distantes y cercanas al mismo tiempo. Cuando asistimos al viaje de Preciado, el personaje aparentemente central, se nos cuelan descripciones y acontecimientos sobre su progenitor Pedro Páramo. La novela se muestra cual recuento de un pasado que se resiste al olvido. Quien entra a Comala se entera del devenir de una comunidad solitaria pero afianzada en susurros, exigencias y confesiones. Al disponernos a prestar los oídos, Comala vive en boca de sus extraños moradores. ¿Cuántos personajes y situaciones Rulfo intercala en los párrafos? El lector se ve precisado a detenerse y cuestionar el porqué de un empezar si en un anterior párrafo no se adelantó un detalle de algo nuevo. Es una junta de murmullos entre presente y pasado.

Juan Rulfo, quien dijo haber escrito su novela sin la influencia directa de William Faulkner —si bien lo leyó y admiró—, sino de otros escritores norteamericanos y europeos. Como es sabido, fue precursor del boom por la atmósfera del espacio rural; la realidad de los hechos, pero con ampliaciones fantásticas —«de una fantasía libre, liberada de las amarras del realismo», como dijera Jorge Edwards—; la ambigüedad de los personajes y la alternancia de los tiempos, donde el presente y el pasado van conformando o adelantando, con pistas en la trama, cuánto va a suceder. De ahí la conveniencia de leer primero Pedro Páramo antes de las obras de Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez y otros latinoamericanos.

Cuando el locutor de radio, periodista, escritor e intelectual español Joaquín Soler Serrano lo entrevista para el famoso programa A fondo [4], Rulfo reafirma lo que venía aclarando con anterioridad sobre el pueblo histórico de Comala, aquel que la televisión y el cine buscaron y no encontraron a tono con el referente narrativo. Rulfo lo deja en claro al centrarse en sus hijos literarios: «Entonces esos personajes se ven grabados y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos de alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran… entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas, no es propiamente tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Al autor, al escritor hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad».

Rulfo trazó caminos de enredada humanidad. No fueron muchos para quien tampoco cumplió todas sus promesas literarias. Desde joven supo que el entusiasmo hacia una obra y un nombre son avivados por la imaginación del lector. Pero antes constituye, sin duda alguna, el síntoma de una complacencia, la esperanza de esos otros que quizás quieran más de lo que ya le han dado, sin tantos cambios o demasiadas variaciones. Estaba consciente de todo esto: la posteridad se puede ganar sin repetirse una y otra vez. No le interesó el éxito y aspiró siempre a que lo dejaran tranquilo. Pero, ¿se puede pretender la tranquilidad después de haber escrito El llano en llamas y sobre todo Pedro Páramo?

Al publicarse esta novela, dejó hecha la invitación. No cualquiera, sino una frecuente y tentadora, relacionada con el tránsito hacia el pueblo de Comala, ese que reinventó en la literatura con el firme propósito, por qué no, de establecerse para siempre aquel 7 de enero de 1986. Allí espera Juan Rulfo a sus lectores más valientes.

[1] Escrita entre 1956-1958, aunque publicada en 1980.

[2] Volodia Teitelboim: Ed.cit., p.191.

[3] Juan Rulfo: El llano en llamas. Pedro Páramo. Casa de Las Américas, La Habana, Cuba, pp. XII-XIII, 1968.

[4] Programa de entrevistas dirigido y presentado por el periodista Joaquín Soler Serrano (1919-2000). Se emitió en la televisión pública española (TVE) entre 1976 y 1981.